| Смирнова А. Г. О роли Императорского Московского археологического общества в становлении и развитии краеведения в России // Донской временник / Дон. гос. публ. б-ка. Ростов-на-Дону, 2024. Вып. 33-й. C. 160-175 URL: http://www.donvrem.dspl.ru/Files/article/m4/3/art.aspx?art_id=2057

ДОНСКОЙ ВРЕМЕННИК. Вып. 33-й

Краеведческие организации

А. Г. Смирнова

О роли Императорского Московского археологического общества в становлении и развитии краеведения в России

(1864–1923)

В отечественной историографии сформировался значительный комплекс работ, посвящённых различным этапам истории краеведения в России, истоки которого, можно усмотреть в XVII и особенно уже в XVIII столетиях. И, хотя сам термин «краеведение» имеет значительно более позднее происхождение (начало ХХ в.), но уже с XVIII в. можно проследить деятельность государственных учреждений и общественных объединений, направленную на изучение местного края с теми или иными целями, в той или иной форме. Особый размах эта деятельность приобрела во второй половине XIX – начале ХХ в. В историографических работах, посвященных этому периоду, упоминается целый ряд учреждений, сыгравших существенную роль в становлении отечественного краеведения, таких как губернские статистические комитеты (ГСК), губернские учёные архивные комиссии (ГУАК), церковно-археологические общества и комитеты (ЦАО/ЦАК) и другие; история многих их них за последние 30–50 лет успешно разрабатывается учёными в разных регионах России, в том числе является предметом исследования в кандидатских и докторских диссертациях. Что касается общественных объединений, действовавших в этот период, то в первую очередь следует назвать Московское археологическое общество (с 1881 г. – Императорское московское археологическое общество; ИМАО) – уникальное научно-общественное объединение по масштабам и результатам своей деятельности, чью роль в становлении краеведения и как научного направления, и как научно-общественного движения трудно переоценить. По словам одного из современных историографов Общества В. Ф. Козлова, оно внесло громадный вклад «в изучение, популяризацию местной истории России, сохранение культурного наследия в провинции», то есть в то, «что сегодня составляет и область деятельности краеведов. Возникшее в Москве МАО постепенно стало центральной научной российской общественной организацией, главным российским обществом краеведческого характера, объединившим московских и вообще российских любителей, ценителей, защитников и знатоков культурного наследия и местных историков» [1].

Конечно, такой феномен, как ИМАО, не мог не привлечь внимание исследователей, но традиционно интерес специалистов направлен на изучение роли Общества в становлении отечественной археологической науки в современном понимании её границ, предмета и метода, а также системы охраны памятников (культурного наследия) – и это вполне справедливо, поскольку археологическое изучение отечественных древностей и их охрана и реставрация являлись главными направлениями деятельности ИМАО. Но, как показывает, опыт научно-исследовательской работы Центра краеведения, москвоведения и крымоведения (ЦКМК; руководитель – канд. ист. наук В. Ф. Козлов) Российского НИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачёва (Института Наследия), ИМАО оказало колоссальное влияние и на развитие краеведения как такового, на консолидацию в разных губерниях Российской империи местного научно-культурного сообщества и на побуждение его к изучению края, его истории, культуры, древностей; в структуре ИМАО впервые было создано подразделение – комиссия по изучению Старой Москвы или «Старая Москва», целью которого была чисто краеведческая (москвоведческая) работа и которое в конечном итоге трансформировалось в первое в Москве краеведческое общество, сохранившееся и после ликвидации ИМАО в первые годы советской власти и ставшее одним из самых ярких явлений в истории краеведения «золотого десятилетия» (1920-е гг.). Следует заметить, что ЦКМК (создан в Институте Наследия в начале 2018 г.), целенаправленно и комплексно занимающийся изучением роли ИМАО в становлении и развитии краеведения, преемственно продолжил эту работу, а начало ей было положено на краеведческих кафедрах Отделения краеведения и историко-культурного туризма Историко-архивного института РГГУ (кафедре региональной истории и краеведения и кафедре москвоведения; заведующие кафедрами – В. Ф. Козлов и А. Г. Смирнова соответственно; кафедры и отделение существовали до «оптимизации» в 2016 г.) ещё в 1990-е и особенно уже в 2010-е гг.

Обращаясь непосредственно к ИМАО, подчеркнём его характерные особенности. Имея название «Московское», Общество распространило свой интерес и связанную с ним общественно-научную исследовательскую и организационную деятельность далеко за пределы и самой Москвы, и Московской губернии, охватив значительную часть территорий страны: от Сибири до Новгородско-Псковских земель, белорусских и прибалтийских губерний и от Архангельска до Малороссии, Новороссии, Крыма и Кавказа. Название «археологическое» также не должно восприниматься однозначно в современном его значении – его следует трактовать в контексте времени, поскольку тогда археологическая наука имела гораздо более обширное поле деятельности (наука о древностях вообще), границы её вмещали многие научные направления, ныне существующие совершенно самостоятельно: собственно археологию, археографию, архивоведение, музееведение, памятниковедение, отчасти исторические географию, топографию и топонимику, и непосредственно интересующее нас краеведение.

Общество было создано в 1864 г. по инициативе и личными усилиями известного учёного-археолога, общественного деятеля, мецената и подвижника графа Алексея Сергеевича Уварова (1824–1884).

А. С. Уваров (Нива. 1885. 2 февр.)

Феномен ИМАО надо рассматривать в общем историко-культурном контексте развития России того времени, в контексте тех основных тенденций, которые были обусловлены общими изменениями во внутригосударственной и общественной жизни, в научном знании, образовании, и характеризовались постепенной сменой нигилистического отношения к русской истории и памятникам, характерного для прошлого, XVIII столетия, возрастающим интересом к ним. Созданное А. С. Уваровым в Москве общество, было не первой организацией такого профиля, у него уже были предшественники: как государственные учреждения, так и общественные объединения. Ещё в 1859 г. в Петербурге была учреждена государственная «Археологическая комиссия», возглавляемая графом С. Г. Строгановым. Самой же первой местной общественной организацией со сходными задачами и функциями стало Одесское общество истории и древностей, возникшее в 1839 г. (позднее получившее почётный статус Императорского), хотя и не имевшее в своём названии слова «археологическое», но ставшее одним из самых крупных провинциальных научных центров в этой сфере. В 1846 г. такой центр организовался и в столице: здесь было создано Русское археологическое общество (РАО; с 1866 г. Императорское). В числе его основателей и почётных членов были лица Императорской фамилии, представители аристократических кругов и научного сообщества (среди них – министр народного просвещения и президент Академии наук граф С. С. Уваров и его сын граф А. С. Уваров). Причём с самого начала Алексей Сергеевич вошёл в число активных членов РАО, внёс серьезный вклад в изучение причерноморских древностей, занимался археологическими раскопками в Центральной России (Владимирская губерния) и т. д.

Глубокая убежденность графа А. С. Уварова в насущной необходимости обращения к изучению русской археологии, в направлении интереса и учёных, и в целом русского общества к собственной истории и памятникам стали побудительным мотивом организации ИМАО, он хотел «создать из Московского археологического общества научный центр, который бы направлял археологические разыскания в России, вызывал бы к жизни новые силы, новые труды, отвечал бы на возникавшие запросы касательно старины русской и откликался бы на различные требования и нужды, вызываемые заботами о сохранении и изучении древних памятников» [2, с. 3].

Фактически Общество было учреждено 17 февраля 1864 г. кружком «из 14 лиц, глубоко и искренно преданных науке, воодушевленных одной общей мыслью – создать Общество, где бы интересы науки действительно могли бы найти поддержку и помощь, а её преданные слуги могли бы мало по малу воскрешать далёкое неизвестное прошлое дорогого отечества…» [3]. Как, спустя 25 лет, отмечали сами члены ИМАО, не все из этих 14 учредителей «были учёными по призванию или занятиям, но все они были проникнуты любовью к родине, к её далекому минувшему и её вековым радостям и горю и надеялись своим примером побудить и других к служению общему полезному делу» [3]. День 17 февраля стал считаться днём основания Общества. Официальный же статус оно получило 19 сентября 1864 г., когда был утверждён его Устав (новая редакция вступила в силу 19 февраля 1877 г. [4]). В этот промежуток времени с февраля и до осени 1864 г., ещё не будучи оформлено юридически, Общество уже активно работало, что отмечено в документах: «…Члены-основатели его для предварительных учёных совещаний положили собираться два раза в месяц в квартире графа А. С. Уварова. В должность временного председателя был избран граф А. С. Уваров, а в должность временного секретаря – К. К. Гёрц. Всех заседаний с февраля 1864 г. по апрель включительно было пять…» [5].

Первое же официальное заседание общества (оно было по форме экстраординарным) после утверждения Устава состоялось 4 октября 1864 г., на нём прошли выборы первых действительных членов: лингвиста, фольклориста, историка литературы Ф. И. Буслаева, историков М. П. Погодина, С. М. Соловьёва, Д. И. Иловайского, историка и археолога И. Е. Забелина, слависта, этнографа и археографа А. А. Котляревскогго, историка, археографа, филолога О. М. Бодянского, литературоведа и фольклориста А. Н. Афанасьева, церковного археолога преосвященного Саввы, епископа Можайского. Членом-корреспондентом был избран палеограф и археограф архимандрит Амфилохий. На втором экстраординарном заседании 27 октября 1864 г. прошли выборы руководящих должностных лиц общества: председателя – А. С. Уваров (эту должность он исполнял пожизненно), секретаря – известный археолог и нумизмат К. К. Гёрц, членов редакционного комитета (с 1865 г. начался выпуск «Древностей» – трудов общества, основного периодического издания; позднее наряду с ними выходил целый ряд и других изданий). Наконец, 3 ноября 1864 г. состоялось первое обыкновенное заседание (по общему счёту оно было третьим), где А. С. Уваров выступил с программной речью «О деятельности, предстоящей Московскому археологическому обществу» [6, I–VI], обозначив все основные направления и формы этой «предстоящей деятельности» и те основополагающие цели, которых следовало достичь. Ставя во главу угла двуединую цель – развитие науки об отечественных древностях и создание условий для сохранения этих древностей («один из самых жизненных вопросов русской археологии – безопасное сохранение самых памятников» [6, с. IV]), А. С. Уваров определял археологию как науку комплексную: «…со своими разнообразными отделами она представляется всеобъемлющею наукою, обхватывающею целый быт народа. Для такой науки необходимы дружные усилия целого Общества, которое тогда может быть довольно своими трудами, когда разовьёт и распространит истинную любовь к русским древностям…» [6, с. VI]. А стимулом для развития археологической науки А. С. Уваров называл «чувство народности», то есть интерес к национальным древностям, пробуждение которого началось в Европе в XIX в. [6, с. II], и которое «поможет теперь и нам уничтожить равнодушие к отечественным древностям и научит нас дорожить родными памятниками. Тогда мы будем уметь ценить всякий остаток русской старины, всякое здание, воздвигнутое нашими предками; тогда подумают и о сохранении, о защите их от всякого разрушения» [6, с. IV].

В этой же речи председатель намечал и главные формы научно-организационной работы: публичность заседаний для более быстрого распространения археологических знаний в русском обществе и развития интереса к археологии как таковой и непосредственно к изучаемым ею древностям, издание научного журнала, составление археологической карты России, куда следовало заносить все известные и вновь открытые памятники древности, наконец, проведение национальных археологических съездов, в которых А. С. Уваров видел меру «…самую действительную и коренную для уничтожения равнодушия к русским древностям и для возбуждения общего, живого участия к русской археологии» [6, с. V].

Вот, пожалуй, самые основные положения, которые могут послужить для понимания направлений деятельности ИМАО и для оценки её масштабов, определённых председателем на первом же официальном рабочем («обыкновенном») заседании Общества.

ИМАО просуществовало без малого 60 лет, пережив и революционные потрясения 1917 г., и первые послереволюционные годы – оно было ликвидировано советской властью в июне 1923 г. Его создатель и первый председатель А. С. Уваров руководил своим детищем 20 лет, после его кончины в самом конце 1884 г. понёсшее эту тяжелейшую утрату Общество пришло к единодушному мнению, что преемницей графа на посту председателя должна стать его супруга и верная сподвижница, как писали в эти дни московские газеты, «его неутомимая и способная сотрудница» [7] графиня Прасковья Сергеевна Уварова (урожд. княжна Щербатова; 1840–1924).

П. С. Уварова. 1910 г. (Искры. 1910. № 15).

Она была избрана на этот пост 30 апреля 1885 г. и, благодаря за оказанную ей честь, «…обещала быть Обществу "послужилицей"… и придерживаться направления, данного Обществу мужем» [8, с. 132]. Это обещание П. С.Уварова – выдающаяся женщина-учёный, общественный деятель и организатор науки, не просто выполнила, не просто сохранила само Общество и главные направления его деятельности, но в течение 32 лет (!) своего председательства (до отъезда в эмиграцию в конце 1917 г.) привнесла в эту деятельность чрезвычайно много, расширила её и углубила. После отъезда П. С. Уваровой председателем Общества стал его давний действительный член, товарищ председателя, известный учёный, антрополог, географ, археолог, академик Д. Н. Анучин (возглавлял также Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии) – его председательство пришлось на революционные и первые послереволюционные годы и продолжалось недолго. Он скончался в начале июня 1923 г. В. Ф. Козловым было высказано предположение, что, возможно, председательство маститого учёного, чьё имя и заслуги были признаны советской властью, продлило жизнь общества до начала 1920-х гг. – решение о его ликвидации было принято менее чем через три недели после кончины Д. Н. Анучина.

Отметим, что с самого начала ИМАО пользовалось поддержкой и покровительством императорской семьи, и покровительство это было отнюдь не формальным. 18 августа 1865 г. на ходатайство А. С. Уварова о Высочайшем покровительстве был получен положительный ответ: «Их Высочества, Великий Князь Наследник Цесаревич Александр Александрович и Великий Князь Владимир Александрович, сознавая пользу изучения отечественных древностей, с Высочайшего Его Императорского Величества разрешения, изъявили согласие: Государь Наследник Цесаревич – на принятие Московского археологического общества под своё покровительство, а Великий Князь Владимир Александрович – на принятие звания Почётного члена того же Общества» [9]. Почётными членами ИМАО были и другие представители Дома Романовых, в том числе великий князь Сергей Александрович, бывавший на заседаниях Общества, поддерживавший многие его начинания. Общество неоднократно получало финансовую поддержку – и постоянную субсидию, и единовременные суммы. По решению императора Александра II в 1868 г. оно обрело собственный дом – в его вечное пользование были переданы старинные московские палаты, замечательный архитектурный памятник, о чём скажем ниже. Мы уже писали, что слов «краеведение», «краеведческий» в документах ИМАО мы не встретим, однако для изучения местной истории, культуры, традиций, наследия Обществом было сделано чрезвычайно много, собственно, по существу вся работа его членов и была на это направлена. Более того, они именно в этом смысле свою деятельность и понимали – процитируем строки из письма 1886 г. представителя Владимирской земли, исследователя из Мстеры «самоучки – простого крестьянина», как он сам себя называл, действительного члена ИМАО Ивана Александровича Голышева, адресованного товарищу председателя ИМАО В. Е. Румянцеву: «…Ваше внимание сообщит душе моей благоговейный трепет и возбудит меня животворными силами на служение и рвение благому делу родиноведения…» [10].

Как уже говорилось, велика роль ИМАО в объединении местных научно-культурных сил – в членских списках мы найдем множество известных и менее известных имён тех, кто закладывал основы местного краеведения. Назовём хотя бы некоторые из них, и будет понятно, насколько даже этот выборочный перечень представителен: Н. К. Богушевский и К. Г. Евлентьев (Псков), К. Н. Тихонравов (Владимир), Н. Г. Добрынкин и Ф. Г. Зварыкин (Муром), А. С. Гацисский, П. И. Мельников-Печерский (Н. Новгород), А. К. Жизневский (Тверь), А. А. Титов и И. А. Шляков (Ростов Великий), Р. Г. Игнатьев (Оренбург, Уфа), Г. Н. Потанин и Д. А. Клеменц (Томск), Н. М. Ядринцев (Иркутск), И. Я. Словцов (Тюмень) П. О. Бурачков (Херсон), В. И. Лествицын (Ярославль), А. М. Сементовский-Курилло (Полоцк), А. Л. Бертье-Делагард (Севастополь), Н. Н. Мурзакевич (Одесса), Н. М. Мартьянов (Минуссинск), А. Н. Минх (Саратовская губ.), А. А. Спицын (Вятка), архимандрит Леонид (Троице-Сергиева Лавра), Л. Н. Майков, П. И. Савваитов (Санкт-Петербург), Е. Д. Фелицын (Екатеринодар) и многие-многие др. Отметим, что участие этих людей в работе ИМАО отнюдь не было номинальным, хотя многие из них имели членство и в других известных центральных и местных научных обществах: Русском географическом обществе, Обществе любителей естествознания антропологии и этнографии, Обществе истории и древностей российских, Одесском обществе истории и древностей и др.

Велик был и территориальный охват деятельности ИМАО: так к последнему десятилетию XIX в., помимо столиц – Москвы и Санкт-Петербурга, действительные члены и члены-корреспонденты Общества представляли 53 города и ряд более мелких поселений: Варшаву, Верный (Алма-Ата), Ветлугу, Вильно (Вильнюс), Витебск, Владикавказ, Воронеж, Выборг, Вятку (Киров), Глазов, Грозный, Дерпт (Тарту), Екатеринодар (Краснодар), Екатеринослав (Днепропетровск), Елизаветград (Кировоград), Иркутск, Казань, Киев, Кострому, Кременец, Кутаис, Минусинск, Мстеру, Муром, Нижний Новгород, Новгород, Новый Буг, Одессу, Орёл, Пензу, Переславль-Залесский, Пишпек (Бишкек), Полоцк, Псков, Ростов Великий, Рязань, Саратов, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Сухум, Тамбов, Тверь, Тифлис, Томск, Тулу, Тюмень, Уфу, Херсон, Чернигов, Ярославль и др.

Много было сделано не только для практического изучения края, но и для развития краеведческой методики. Уже с первых лет, если не дней, работы Общества, помимо исследования памятников древности (собственно археологических), в орбиту его внимания попали проблемы, которые сегодня изучаются в рамках церковного краеведения, городоведения, некрополеведения, усадьбоведения и т. д. Огромная работа была проделана Обществом для собирания эпиграфических памятников (древних надписей на камнях, надгробных памятниках, церковных стенах и т. д.). Члены Общества занимались изучением церковной архитектуры и церковных древностей, древних икон по разным епархиям, составлением списков приходских церквей. Одновременно разрабатывалась и методическая база таких церковно-краеведческих исследований.

Наряду с церковной архитектурой интерес ИМАО вызывали и гражданские памятники, велась работа по составлению «Указателя архитектурных памятников московского периода», особое внимание уделялось памятникам крепостного зодчества.

В поле зрения руководства и членов Общества попадало и усадебное наследие русской провинции.

В трудах членов ИМАО, в выступлениях на Археологических съездах присутствовали вопросы, связанные с исследованием местной исторической топографии, поднимались проблемы происхождения и эволюции местных топонимов, изучения особенностей местного быта и уклада и т. д.

Постоянно привлекал внимание исторический некрополь (конечно, преимущественно в археологическом плане, но не только).

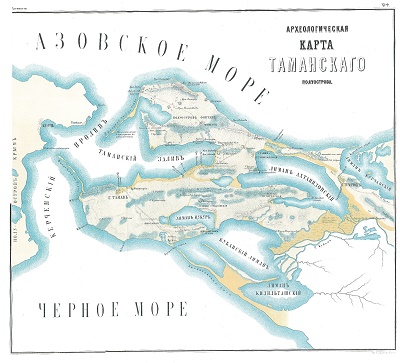

Особо следует отметить работу по составлению археологических карт местностей (с указанием древностей). Это был уникальный проект, который должен был привести в известность весь комплекс древних памятников края. Вопрос об археологических картах был включён в научную программу Первого археологического съезда, состоявшегося в Москве в 1869 г. – «Составление археологических карт, чертежей и т. п., между прочим, такой карты, на которой были бы обозначены лишь места битв, с указанием, когда и с кем они происходили, а также раскопок, если такие были произведены» [11, с. XV]. Во 2 томе «Древностей» (1870 г.) была напечатана «Археологическая карта Таманского полуострова» [12].

Археологическая карта Таманского полуострова (ДТМАО. Т.2. М., 1870)

Среди архивных документов ИМАО сохранился «Билет члена Шестого археологического съезда в Одессе» (1884 г.), на развороте которого напечатана карта «Древних поселений на юге России» [13]. Проблемам методики составления археологических карт посвящён целый ряд научных статей в «Древностях» в разные годы, этот вопрос не раз поднимался на заседаниях общества. 5 декабря 1874 г. было принято решение создать специальную временную комиссию для разработки системы знаков археологических карт, в неё вошли А. С. Уваров, К. К. Гёрц и И. Е. Забелин [14]. Одним из активных сотрудников ИМАО, уделявших большое внимание этому предмету, был известный археолог, собиратель, нумизмат, почётный член Одесского общества истории и древностей из Херсона П. О. Бурачков. Д. Н. Анучиным в 1884 г. была подготовлена специальная брошюра «К вопросу о составлении легенды для археологической карты России», а на места разослали специальный вопросник относительно археологических находок с просьбой «…помочь Обществу в предпринятом им деле приведения в известность находящихся в России памятников древности» [2, с. 49].

О широте интересов ИМАО в отношении разного рода памятников можно судить и по протоколам заседаний, и по многочисленным научным публикациям его членов в «Древностях» и других изданиях.

Медаль «В память первого русского археологического съезда в Москве 1869 г.»

Вполне показателен в этом плане тот же Первый археологический съезд – на рассмотрение его участников были вынесены вопросы, касающиеся многих памятников, о которых мы уже упоминали выше, в перечне предварительных вопросов (тем) к съезду обозначены, например, «Необходимость составления сборника всех русских надписей, находящихся на зданиях, надгробных камнях, плитах, крестах, евангелиях, сосудах, чашах, покровах и пр., с приложением фотографических снимков с главнейших памятников» [11, с. ХХ] или «Архитектура древних наших церквей» [11, с. XXII]. В одном из основных докладов, сделанном на съезде известным русским историком, действительным членом общества М. П. Погодиным, в связи с обсуждением основополагающей для ИМАО проблемы сохранения древних памятников, было особо указано, «что должно разуметь под предметами археологии, под древними памятниками». Горькую иронию можно уловить в словах Погодина о том, что «У нас до сих пор, в большинстве, памятником считается только… Пожарский с Мининым на Красной площади и конная статуя Петра Великого против Сената в Петербурге. Надобно растолковать, что узкое окошко в церковной стене, та или другая линия в резных или лепных украшения, такая-то дверь, лоскуток заскорузлой кожи, знак, вырезанный на камне, глиняная вещь или медный крестик, образок со стёртыми надписями, старый кирпич – также памятники, в некоторых случаях гораздо более драгоценные, нежели золотое монисто или серебряное ожерелье» [15, с. 36]. В качестве местных памятников, нуждающихся в первоочередном изучении он называл курганы, «всякого рода насыпи, валы, дороги» [15, с. 37], деревянные церкви, стенопись, фрески, памятники фортификации, библиотеки и собрания. По этим, намеченным ещё в первые годы существования Общества, направлениям и вели его члены работу в течение более чем полувека, содействуя как выявлению и изучению самих памятников, так и исследованию истории и культуры тех местностей, где эти памятники находились.

Несомненной заслугой ИМАО является его вклад в создание и развитие местных музеев, в поддержание инициатив по их учреждению, как сказано в юбилейном издании – «Исторической записке о деятельности Императорского московского археологического общества за первые 25 лет существования», посвящённой памяти А. С. Уварова (1890 г.), «Заботясь о сохранении местных древностей, Москов. Археол. Общество, неоднократно поднимало вопрос о важности учреждения провинциальных музеев и об установлении для них известных правил» [2, с. 49]. И вопрос этот – «важность учреждения провинциальных археологических музеев» – был обозначен в концепции деятельности общества с самого начала, он был включён и в научную программу Первого археологического съезда [11, с. XV]. А в упомянутом нами выше докладе съезду М. П.Погодин говорил о том, насколько необходимо, «чтобы во всех исторических городах прочтены были, хотя при гимназиях, публичные лекции по археологии и были составлены малые музеи из местных древностей и вещей, находимых в пределах края» [15, с. 36]. Специально внимание проблеме местных музеев было уделено в докладе председателя ИМАО П. С. Уваровой «Областные музеи», сделанном ею на Седьмом Археологическом съезде в Ярославле [16; 17]. В повестку дня VII съезда вопрос о музеях провинциальных городов был внесён по инициативе действительного члена общества А. К. Жизневского (Тверь). Доклад Прасковьи Сергеевны стал серьёзной вехой в разработке ИМАО проблем местных музеев, она не только предложила учёному сообществу подготовленный ею развернутый перечень существующих музеев с краткой характеристикой их коллекций, классифицировав их по 10 группам («коллекции университетские, собрания Учёных Обществ, коллекции, устраиваемые при реальных училищах, гимназиях и пр., древнехранилища, собрания архивных комиссий, музеи, зависящие от разных Учёных Обществ, губернские правительственные музеи, музеи статистических комитетов, частные собрания и губернские областные и земские музеи» [16, с. 259]), но и поставила вопросы методического характера, обозначила важнейшие, с её точки зрения, основания и условия для существования и развития этих музеев, для сохранения их коллекций. К докладу были присовокуплены «Проект положения для губернских и областных музеев», описи коллекций различных музеев и перечни частных собраний по губерниям. В «Проекте Положения…» была сформулирована точка зрения ИМАО на местные музеи как научные и просветительные центры края и, между прочим, упоминалось о необходимости формирования и местных (по существу краеведческих) библиотечных собраний: «Музей должен сделаться ученым центром для окружающей его местности и должен быть признан таковым местною администрациею. С этою целью он обязательно должен составить археологическую карту заведываемой им местности с нанесением на нее всех произведенных в ней систематических или случайных раскопок; должен также стараться иметь библиотеку, касающуюся до заведываемой им местности» [16, с. 283].

Добавим к этому, что ИМАО имело непосредственное отношение к созданию и развитию музея в Твери, активно поддерживало его главного устроителя, А. К. Жизневского, финансировало публикацию составленного им «Описания Тверского музея» [18]. Обществом за свой счёт было издано описание Тульского древлехранилища, автором которого был другой его действительный член – Н. И. Троицкий. Участвовало ИМАО в судьбе Минусинского музея, созданного членом-корреспондентом общества Н. М. Мартьяновым.

Если тема местных музеев была одной из многих важных составляющих деятельности ИМАО, то уже многократно упомянутые нами выше археологические съезды были его заглавным делом, и в свете интересующей нас темы скажем о них чуть подробнее. Этот проект Общества может и должен рассматриваться не только с точки зрения той величайшей пользы, какую он принёс развитию отечественной археологии как таковой – колоссальное значение этой работы признаётся и специалистами сегодня, оценивали это значение и современники, и сами руководители и члены Общества, участники съездов. Однако с главным предназначением съездов как научно-организационного мероприятия, призванного, по мысли графа Уварова, развить и вывести на новый уровень отечественную археологию, объединить учёные силы центра и провинции для изучения и сохранения отечественных древностей, связана деятельность, которую сегодня с полным правом можно охарактеризовать как краеведческую по своему характеру и содержанию. С самого начала главный инициатор и вдохновитель идеи проведения съездов граф А. С. Уваров [19] видел в них инструмент для объединения всех пока ещё разрозненных наличных сил, действующих на почве изучения отечественных древностей, в масштабах страны. Выступая 12 октября 1865 г. на заседании Общества и продолжая свою мысль, высказанную год назад в речи на первом заседании, в ноябре 1864 г., Алексей Сергеевич указал на необходимость «съезда всех наших археологических обществ для успеха отечественной археологии… всем этим обществам надо дружно соединиться, чтобы в одинаковом направлении и с одною целью исследовать отечественные древности – в тех местностях, где сосредотачиваются их занятия…» [20]. Обратим внимание на, выражаясь современным языком, региональный, местный акцент, сделанный А. С. Уваровым. В юбилейной «Исторической записке…» как раз подчёркнут этот акцент и указывается, что одной из главных целей устройства съездов было намерение «вызвать, по возможности, более тесное общение между учёными силами и тем самым способствовать успехам русской археологии и возбуждению интереса к ней в различных районах России, не исключая самых дальних её окраин» [2, с. 2].

Было проведено 15 Археологических съездов (подготовили и 16-й съезд, но его проведению помешала начавшаяся Первая мировая война), и все они прошли в разных городах Российской империи: уже упомянутый Первый съезд – в 1869 г. в Москве, Второй – в 1871 г. в Петербурге, Третий – в 1874 г. в Киеве, Четвёртый – в 1877 г. в Казани, Пятый – в 1881 г. в Тифлисе, Шестой – в 1884 г. в Одессе, Седьмой, также упоминавшийся – в 1887 г. в Ярославле, Восьмой – в 1890 г. снова в Москве, Девятый – в 1893 г. в Вильно, Десятый – в 1896 г. в Риге, Одиннадцатый – в 1899 г. снова в Киеве, Двенадцатый – в 1902 г. в Харькове, Тринадцатый – в 1905 г. в Екатеринославе, Четырнадцатый – в 1908 г. в Чернигове, Пятнадцатый – в 1911 г. в Новгороде. Последний, несостоявшийся, съезд должен был пройти в 1914 г. в Пскове. Только 3 съезда были связаны со столицами – Москвой и Санкт-Петербургом, местом проведения остальных были провинциальные центры юга России, Поволжья, Кавказа, центральных, западных, северо-западных губерний. И каждый раз, определив место проведения очередного съезда и начиная подготовку к нему, Общество проводило целенаправленную работу по установлению контактов с местными деятелями (они включались в состав предварительных комитетов), начиналась разработка членами ИМАО вопросов археологии, истории данной местности, изучались местные труды, публиковались новые материалы, нередко стимулировались новые исследования, выявлялись сведения о местных собраниях, коллекциях, ИМАО по возможности старалось оказывать поддержку инициативе по созданию местных музеев. Вспоминая, например, о подготовке съезда в Харькове, и отмечая исключительно благожелательное и конструктивное отношение к этому делу местного научного (университетского) сообщества и общественного и городского управления, П. С. Уварова писала, что это «дало возможность Предварительному комитету не только обследовать Харьковскую губернию, но и предпринять систематическое обследование Курской, Воронежской, Черниговской, Полтавской, Екатеринославской губ. и даже части Области войска Донского и северной части Таврической губ.», далее она перечисляет основные направления, по которым была развёрнута предварительная научно-исследовательская работа: история Харькова; раскопки; древние памятники, храмы, монастыри; войсковые, дворянские и церковные архивы; старый казацкий эпос, исторические легенды и местные предания; обследование местностей, «где сохранились старики-кобзари» [8, с. 179]. Иную краеведческую направленность имели трёхлетние подготовительные работы по созыву Шестнадцатого Археологического съезда в древнем Пскове (так и не состоявшегося, поскольку за три дня до его открытия Россия вступила в Первую мировую войну) – в своих воспоминаниях П. С. Уварова отмечает, что «Большая заслуга местного дворянства и Предварительного комитета состоит в том, что они объявили "заветными" [заповедными – А. С.] усадьбы нашего поэта А. С. Пушкина: Михайловское, Тригорное [Тригорское – А. С.], Голубово, домик няни поэта Арины Родионовны, – которые ими описаны, находятся под строгим контролем и сообщение с которыми из Пскова облегчено для всякого желающего. Собраны также сведения об остальных замечательных усадьбах губернии: Дондукова-Корсакова имение Полонное в Порховском уезде с богатейшим музеем, имение графа Строганова, имение Корытово с домом, построенным Растрелли, и др.» [8, с. 190].

Итоги подобной предварительной научной работы выносились на обсуждение съезда, что позволяло обнародовать, ввести в научный оборот целый пласт самых различных научных исследований по истории, культуре, памятникам края. Вошло в традицию приурочивать к съездам археологические выставки, проводить археологические экскурсии для знакомства с местными памятниками, что также очень важно в рамках интересующей нас темы.

Говоря об организационных усилиях ИМАО по объединению местного научного сообщества, особо упомянем Ярославский съезд, первый, состоявшийся уже в председательство графини П. С. Уваровой. Высказывая свои соображения по итогам этого съезда в «Кратком отчёте…», Прасковья Сергеевна отметила, что «Ни один из Съездов не привлекал так много учёных сил из провинции, как Ярославский; это явление можно объяснить, во-первых, сношениями, заведёнными Московским Археологическим Обществом, старанием его войти в более тесное общение с статистическими комитетами и с теми отдельными рабочими силами, которые встречаются в наших губернских и даже уездных городах; во-вторых, тем движением, которое дано за последнее время археологии, тому интересу к родной старине, который, возрастая с каждым годом, проявляется в открытии провинциальных музеев, церковных древлехранилищ и губернских архивных комиссий. Этот новый толчок, данный провинции, этот наплыв новых сил на Съездах представляет весьма утешительное явление…» [21].

В созданных уже в эмиграции воспоминаниях, подводя итоги и оценивая значение археологических съездов, Прасковья Сергеевна писала, что они «преследовали чисто научные цели и, раздвигая пределы, считавшиеся гранью между столицей и остальной Россией, призывали к работе всех любящих свою родину и дорожащих историей и памятниками, завещанными нам предками» [8, с. 191].

Мы уже писали, что создавая общество, А. С. Уваров ставил перед ним двуединую задачу: развитие науки об отечественных древностях и сохранение этих древностей от исчезновения или уничтожения. Более того, учёный-археолог во главу угла ставил именно задачу сохранения памятников, а в развитии археологии и распространении археологического знания видел главный инструмент для решения этой задачи: «Хорошее понимание и разумная оценка остатков старины лучше всего обеспечат их целость; но для этого надо, чтобы наука о древностях, которая доселе была достоянием только некоторых лиц, сделалась достоянием всех образованных людей. Достигнуть этой цели можно только преподаванием русской археологии, которая сама уже приучит уважать и хранить отечественные памятники. Став наряду с другими науками, русская археология приведёт в известность все наши памятники, установит правильные приёмы к открытию и исследованию их, составит им список с историко-топографическими описаниями, и тогда, благодаря такому содействию науки, наши памятники старины, спасённые от забвения, будут также спасены и от разрушения» [11, с. ХХХ].

Поэтому и практическая, и методическая работа по обеспечению охраны памятников велась ИМАО с самого начала, и объём её был поистине колоссален – не случайно именно эта сторона деятельности Общества многократно привлекала внимание современных исследователей. Мы же в рамках нашей тематики, подчеркнём, что в современном понимании краеведение, краеведческая деятельность выполняют три неразрывно связанных задачи: С. О. Шмидт определял их как «просветительскую, научную и памятникоохранительную» [22]. По мере расширения направлений деятельности ИМАО образовывало в своей структуре тематические комиссии (Археографическую, Славянскую, Восточную и др.), показателен тот факт, что первой возникла Комиссия по сохранению древних памятников, её деятельность можно проследить по документам общества (в том числе, по протоколам заседаний) уже с начала 1870-х гг., хотя специального организационного оформления она ещё не имела. Один из исследователей истории ИМАО – А. И. Фролов, указывает, что своё начало Комиссия ведет с 1870 г. [23]. На этот же год, как точку отсчёта указывало и само Общество [2, с. 43] – 8 мая 1870 г. на заседании было озвучено письмо московского городского головы, с просьбой дать оценку проекту нового здания Московской городской думы [24]. В 1871 г. ИМАО по просьбе обер-прокурора Св. Синода обсуждало проект реставрации палат бывшего Государева Печатного Двора в Китай-городе на Никольской [2, с. 54], а с 1873 г. было приглашено «для учёного наблюдения» за реставрацией этого древнего памятника [25] (это один из важнейших реставрационных проектов, осуществлённых при участии Общества, члены Общества внесли значительный вклад в изучение истории зданий Печатного двора), тогда же экспертного мнения ИМАО запрашивала Дворцовая контора в связи с «возобновлением древней части Потешного дворца» в Кремле [26], в 1877 г. Общество получило обращение из Владимира по поводу «опасности, угрожающей от переделки замечательному памятнику древнерусской церковной архитектуры XII века – Покровскому собору близ Боголюбова» [27], в том же году члены Общества занимались вопросом о предполагаемой перестройке московской церкви Григория Богослова на Б. Дмитровке [28] – примеры можно продолжать. В 1880-е гг. объём работы в этом направлении только увеличивался, вопросы эти уже регулярно рассматривались на заседаниях Общества – крупными проектами были реставрации стенописи Успенского собора Московского Кремля, Белой палаты Ростовского кремля (с этой реставрацией был связан и вопрос создания здесь археологического музея), московского собора Василия Блаженного, Успенского собора во Владимире, спасение от разрушения и реставрация крепостных стен Коломны, сохранение в Москве стен Китай-города и многое др. В 1887 г. ИМАО по инициативе графини Уваровой выступило в защиту древних памятников Херсонеса в Крыму, направив соответствующее прошение на Высочайшее Имя, и добилось желаемого: они были переданы под археологический надзор, запрещалась всякая хозяйственная деятельность в отношении античного ансамбля, казна выделила средства на его поддержание [2, с. 46]. В 1890 г. Комиссия по сохранению древних памятников была серьёзно реорганизована, её, уже ставшая к этому времени автономной (в структуре ИМАО), деятельность получила прочное организационное оформление. К 50-летнему юбилею Общества в 1914 г. этой комиссией было рассмотрено 4186 дел [29] (!). Изучение материалов по истории памятников, их осмотры, описания, фиксация (рисунки, фотографии) – всё это, безусловно, следует рассматривать как неоценимый вклад непосредственно в развитие краеведения.

В этом же контексте чуть подробнее остановимся ещё на одном сюжете из истории памятникоохранительной и реставрационной работы ИМАО. Речь идет о собственном доме Общества – средневековых палатах думного дьяка Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной Москвы-реки, вблизи Кремля на противоположном от него берегу.

Палаты Аверкия Кириллова на Берсеневке. – здание Института Наследия (Историческая записка о деятельности Императорского Московского археологического общества за первые 25 лет существования. М., 1890)

История этого уникального московского памятника и история пребывания в нём ИМАО достаточно подробно описаны в книге В. Ф. Козлова и А. Г. Смирновой «Жемчужина Замоскворечья. Усадьба Аверкия Кириллова на Берсеневке в истории и культуре Москвы и России» (М., 2020). Мы лишь отметим, какую роль этот дом сыграл для ИМАО, и какую роль само ИМАО сыграло в судьбе дома. Спустя лишь 2 года после организации общества, в 1866 г. 22 февраля, на заседании один из замечательных деятелей ИМАО, его действительный член (позднее товарищ председателя) архивист Н. В. Калачов доложил о древнем доме на берегу Москвы-реки, принадлежавшем казне (с начала XIX в. за ним укрепилось прозвище «Курьерский дом», поскольку там жили курьеры располагавшихся в Кремле московских департаментов Сената), «сохранившем много остатков архитектуры XVII века», «весьма замечательных для археолога» и находившемся в плачевном состоянии, в связи с чем предполагалась его перестройка [30].

Была составлена комиссия для осмотра памятника во главе с графом А. С. Уваровым. Калачов начал работу по изучению древних палат, собрал архивные документы – результатом этих первых шагов стала его статья «Курьерский дом, ныне принадлежащий Министерству внутренних дел в Москве», прочитанная на заседании 12 января 1867 г. [31]. Затем было ходатайство к высшей власти об этом здании, а результатом всех этих усилий явился Высочайший указ императора Александра II от 28 ноября 1868 г. о передаче дома в собственность обществу [32]. Сами члены ИМАО подчёркивали принципиальное значение этого события для развития своей деятельности и именно в направлении изучения и сохранения памятников, указывая, что стимулом к этому послужили слова Государя из текста Указа: «…Московское археологическое общество, приняв дом этот, жалуемый нами для общественной пользы, обязано заботиться о сохранении характера и архитектуры сего здания, составляющего замечательный памятник зодчества XVI столетия…». В «Исторической записке…» в связи с историей обретения Обществом собственного дома в 1868 г. прямо говорится, что эти монаршие слова были восприняты как доказательство желания о сохранении без искажений вообще всех древних памятников, и что «с этих пор, в виду высказанного Его Величеством желания, а также и всё чаще повторяющихся запросов со стороны Правительства, городов и местных управлений Моск. Арх. Общество увидело себя вынужденным расширить рамки своей деятельности и, продолжая прилагать общие старания к сохранению древностей, выделило из себя особую "Комиссию сохранения древних памятников"…» [2, с. 43]. Таким образом, старинное московское здание (оно существует и ныне, в нём располагаются подразделения Института Наследия, в определённом смысле являющегося последователем и преемником ИМАО) послужило дополнительным, мощным стимулом для развития памятникоохранительной работы ИМАО. Оно же стало предметом первой серьёзной, научной по своему характеру реставрации, которую осуществило общество (ИМАО переехало в свой дом и провело в нём первое торжественное заседание 3 октября 1871 г., реставрационные работы продолжались и в дальнейшем), и предметом изучения членами общества – историей Дома МАО, выявлением и исследованием связанных с ним архивных документов занимались, помимо Н. В. Калачова, действительные члены В. Е. Румянцев, Н. П. Розанов, С. С. Слуцкий, их статьи являются замечательным вкладом в изучение истории московских памятников, собственно, в москвоведение.

Говоря о краеведческой составляющей в деятельности Общества, необходимо упомянуть ещё одно направление – это мемориальная работа, связанная с увековечением памяти о знаменитых деятелях. И снова обратимся к докладу М. П. Погодина на I Археологическом съезде, где он озвучил, можно сказать, целую «мемориальную программу», выразив желание, «чтобы Москва украсилась, наконец, памятниками тем великим деятелям, которым она, а с нею и вся Россия, обязана своим существованием, своею силой и славою… Не стыдно ли нам, что Иоанн III, великий собиратель Русской земли, ничем не увековечен в памяти народной? Его статуе место на площади, идущей к соборам от Спасских ворот. Да и Иоанн Калита, первый великий князь Московский, имеет право на благодарное воспоминание. Его статуе место на площади к Боровицким воротам, вблизи Спаса на Бору… За Кремлевскою стеною на возвышении Александровского сада сладко было бы увидеть друзьям отечества статую Карамзина, передавшего памяти деяния предков! На Воробьевых горах должна подняться статуя бессмертного священника Сильвестра, который оттуда пророческим перстом указывал буйному Иоанну Грозному на пылавшую Москву, и обратил его, хотя на короткое время, на путь истинный, был виновником и творцом десяти лет, лучших в русской истории. Диакону Ивану Федорову, первому типографщику, напечатавшему Апостол 1564 года, должен быть сооружен памятник где-нибудь около типографии, хотя бы в стене, обращенной к Театральной площади. Петру Великому с его первыми потешными солдатами, праотцами гвардии, должен быть воздвигнут памятник в Преображенском, а отцу его, царю Алексею Михайловичу, противоположный – в его любимых Сокольниках. Иностранным сотрудникам Петра Великого: Лефорту, Гордону, Брюсу, Вейде, место в Немецкой слободе. На новом университетском дворе мы надеемся скоро увидеть Ломоносова, а на старом желательно было бы почтить Шувалова. Миллеру, Стриттеру.., Новикову, Н.Бантышу-Каменскому нужен памятник на дворе Архива Коллегии иностранных дел…», ещё целому ряду выдающихся деятелей, по мысли Погодина, должны были появиться памятники в Петербурге и его окрестностях, в Киеве [15, с. 42–43]. К слову заметим, что упрёк Погодина («не стыдно ли нам...») в отношении Москвы не потерял своей актуальности и сегодня, ведь этих памятников, за исключением трёх, нет и поныне (да и то, один из трёх существующих – весьма неоднозначный в художественном смысле памятник Петру, поставлен вне всякой его связи с исторической топографией). Другим же из этих трёх памятников Москва обязана ИМАО. Уже в 1870 г. по инициативе А. С. Уварова было получено разрешение на открытие подписки на сооружение памятника Ивану Фёдорову (правда, изначально его установка планировалась не в Москве), а В. Е. Румянцев занялся изучением биографии русского первопечатника [33]. В последующие годы членами Общества был собран и введён в научный оборот очень значительный пласт материала по истории русского книгопечатания, по истории московского Государева Печатного Двора. В силу ряда обстоятельств памятник появился в Москве почти через 40 лет после первых шагов по его созданию и был уже результатом многих усилий ИМАО, предпринятых под руководством П. С. Уваровой – это произошло в сентябре 1909 г., воздвигнутый вблизи зданий бывшего Печатного Двора у Китайгородской стены памятник был подарен Обществом городу Москве. Занималось ИМАО в начале ХХ в. проектом ещё одного памятника – герою Смутного времени патриарху Гермогену (это начинание воплотить не успели, памятник появился в Александровском саду лишь в наши дни). Всё это по существу было большой мемориальной москвоведческой работой.

Отметим ещё один очень интересный факт из истории москвоведческих инициатив ИМАО. Если, как мы писали, неформально организовавшаяся в 1870 г. в структуре Общества Комиссия по сохранению древних памятников была первой, то вторым могло стать именно москвоведческое подразделение (а возможно, и первым, поскольку в отличие от структурно неоформленной тогда ещё Комиссии по сохранению древних памятников, речь шла о создании именно специального подразделения). На заседании 11 марта 1871 г. действительный член ИМАО барон Д. О. Шеппинг выступил с предложением «…открыть в своей среде по примеру других ученых обществ специальные отделения по разным отраслям археологической науки, и, в виде первого опыта составить особое отделение для исследования местности Москвы и ее окрестностей в археологическом отношении», то есть речь шла о создании московского отделения. В качестве первых трудов такого отделения Шеппинг предлагал составить библиографию Москвы, а затем «при несомненном сочувствии к этой мысли многих москвичей и при их посильных пожертвованиях можно было бы основать в доме Общества музей древностей и библиотеку, специально относящиеся к Москве и ее уездам» [34]. Музей и библиотека ИМАО действительно были созданы и получили прописку в доме на Берсеневке, правда, они не были москвоведческими и носили общеархеологический характер. Предложение Д. О. Шеппинга тогда реализовано не было, но очень важен сам прецедент.

Воплотилась эта мысль, спустя почти 40 лет, когда наиболее полно именно москвоведческую в прямом смысле этого слова работу развернула последняя по времени создания комиссия ИМАО, «По изучению Старой Москвы» (её ещё называли комиссия «Старая Москва») – она возникла в самом конце 1909 г. и была детищем П. С. Уваровой, которая и возглавила её. Подробно история «Старой Москвы» и её деятельность изучены В. Ф. Козловым, результаты этих изысканий изложены в ряде его статей, а также в его книге «Общество "Старая Москва" и культурное наследие. 1909–1930 гг. Путеводитель по архивным материалам» (М., 2020). Мы же отметим, что эта комиссия имела характер краеведческого общества – по словам В. Ф. Козлова, «…одного из самых крупных в истории отечественного краеведения и известных не только в Москве, но и в масштабах страны историко-краеведческих объединений…» [35, с. 13]. Москвоведческая программа Комиссии была чрезвычайно обширна: «Ставя… своею первою задачею изучение прошлого Москвы и ее ближайших пригородных местностей, т. е. собирание материалов по ее топографии, истории и археологии, исследование ее роста и развития не только в отношении этих предметов, зодчеств и иконописи, но также и в отношении прикладных искусств, Комиссия по изучению Старой Москвы приняла на себя заботы о сохранении существующих памятников бытовой старины и о собирании таковых путем пожертвований для Музея Старой Москвы» [36].

До ликвидации ИМАО (1923 г.) комиссия проработала тринадцать с половиной лет, из них – под председательством П. С. Уваровой чуть больше 7 лет (последний раз Прасковья Сергеевна руководила заседанием в конце января 1917 г. [35, с. 139]). После закрытия ИМАО комиссия существовала как научная секция при Историческом музее, затем влилась как самостоятельное структурное подразделение в состав образованного в 1925 г. Общества изучения Московской губернии, и работала в таковом качестве вплоть до её ликвидации в январе 1930 г. (вскоре было закрыто и само общество). Материал, изученный, а затем озвученный членами комиссии на заседаниях – опубликованный в двух дореволюционных сборниках «Старая Москва» (1912 и 1914 г. [37; 38]) и отложившийся в архивных фондах в ОПИ ГИМ и Отделе рукописей Российской государственной библиотеки, свидетельствует о колоссальной москвоведческой научной, популяризаторской и памятникоохранительной работе «Старой Москвы» (последняя по понятным причинам приобрела размах и едва ли не приоритетное значение уже в советский период, особенно во второй половине 1920-х гг.). Очень важно то, что родившись в составе ИМАО в дореволюционный период, комиссия «Старая Москва», имея чисто краеведческую направленность своей работы, в 1920-е гг. органично оформилась в краеведческое общество и стала одной из ярких страниц «золотого десятилетия» в истории отечественного краеведения, соединив, таким образом, в своём лице лучшие традиции краеведения дореволюционного и краеведения первого десятилетия советской власти.

Мы уже писали, что, находясь в Москве, ИМАО видело свою цель в объединении научных сил на поприще археологического изучения всей страны, оно изначально позиционировало себя как общероссийский научный центр, и, как свидетельствуют итоги без малого 60-летней деятельности, этих целей общество достигло. В первую очередь, Археологические съезды, а также и связи с местами через своих членов (действительных и членов-корреспондентов), сотрудничество с различными местными обществами и учреждениями, позволили ИМАО распространить свою деятельность на значительную часть территорий Российской империи, где общество само через своих сотрудников вело исследовательскую деятельность (раскопки, участие в создании музеев, изучение, охрана, реставрация местных памятников и проч.) или стимулировало, поддерживало, нередко финансировало соответствующие работы местных учёных, энтузиастов, как сказано в «Исторической записке…», «…Деятельность Общества не могла сконцентрироваться на одном каком-нибудь районе, так как различные открытия и находки, постепенно возникавшие вопросы и разные случайные обстоятельства заставляли переносить исследования в различные районы… Археологическая находка, сделанная при проведении какой-нибудь железной дороги, требовала иногда немедленного обследования местности и произведения более обстоятельной раскопки. Все такие и подобные им поводы и причины, в связи с сообщениями, присылавшимися из различных местностей России, вызвали мало по малу распространение деятельности Общества почти на всю Россию, хотя некоторые районы сосредоточили на себе эту деятельность в течение продолжительного времени, другие же, сравнительно на более короткое…» [2, с. 30–31]. Большое значение имело наличие на той или иной территории отдельных исследователей или же круга лиц, энтузиастов, подвижников, интересующихся местной историей и памятниками, в которых Общество могло встретить «полнейшее к себе сочувствие и полную готовность работать даже без всякого за то вознаграждения, ради одной только цели изучения местного края (выделено нами. – А. С.) и по возможности издания его археологических богатств..» [2, с. 36–37] и которые впоследствии нередко вливались в ряды ИМАО.

Конечно, постоянным полем деятельности Общества были Москва и Московская губерния, ряд центральных и черноземных губерний (в том числе Костромская, Ярославская, Тверская, Рязанская, Тамбовская, Воронежская, Курская и др.), объектом внимания стали также территории Урала и Сибири (Уфимская, Оренбургская, Иркутская, Томская, Тобольская и другие губернии), некоторые территории Дальнего Востока, Поволжье (Симбирская, Саратовская, Казанская, Пермская губернии), южные губернии (Малороссии – Киевская, Полтавская и Черниговская), непосредственно Черноморское побережье, некоторые районы Крыма, Таманский полуостров, Кубанская область, Область войска Донского, ряд территорий Новороссии, западные и северо-западные районы (Могилёвская, Минская, Витебская, Новгородская и Псковская губернии), Кавказ.

Начало целенаправленному изучению Кавказа было положено в связи с подготовкой к Пятому Археологическому съезду (1881 г.), местом проведения которого был намечен Тифлис. Археологические раскопки на Кавказе (в Дагестане, Осетии и др.) А. С. Уваров начал проводить с 1879 г. и «своими неутомимыми усилиями дал сильнейший толчок к дальнейшему изучению края» [39]. Систематический характер и широкий размах эта работа получила уже в следующий период истории ИМАО – под председательством П. С. Уваровой, начиная со второй половины 1880-х гг., она стала главной вдохновительницей, организатором и непосредственным участником этой работы. Именно интересу общества к Кавказу в значительной степени обязана своим возникновением Восточная комиссия (1887 г.; к её компетенции было также отнесено изучение восточных территорий – Урала, Сибири, Дальнего Востока). Общество осуществляло работу по изучению Кавказа «тремя путями: а) учёными экспедициями, посылаемыми на Кавказ; б) привлечением местных жителей и в особенности местной интеллигенции к описанию памятников и собиранию древностей и в) обработкой и изданием собираемого материала» [2, с. 39]. По существу, ИМАО были заложены серьезные основы такого научного направления, как кавказоведение.

Завершая наш краткий обзор результатов краеведческой по характеру деятельности ИМАО по изучению разных местностей Российской империи и связанных с ними древних памятников, нельзя не обратить внимания и на то, что общество не просто содействовало становлению и развитию краеведения как научного направления, но и способствовало зарождению общественного краеведческого движения. Феномен ИМАО, заключавшийся не только в масштабности, тематической широте и научной глубине тех работ, которые оно осуществляло и, соответственно, того научного наследия, которое оно наработало за 60 лет, но и в мощной организующей силе этого научно-общественного объединения – своей работой оно стимулировало местное сообщество к участию в изучении края и его памятников, целенаправленно инициировало включение местных сил в общероссийскую орбиту, собирало, поддерживало, направляло эти силы. В. Ф. Козлов в своих работах неоднократно указывал, что среди всех и государственных, и общественных научных организаций, существовавших в дореволюционный период и своей деятельностью способствовавших становлению и развитию краеведческого знания, именно ИМАО в наибольшей степени было прообразом общероссийского центра общественного краеведческого движения, собственно и зарождавшегося благодаря обществу ещё в дореволюционный период. В качестве наследников ИМАО в этом отношении, если не по форме, то по существу (а где-то и по форме), можно назвать и Центральное бюро краеведения (в 1920-е гг.), и Союз краеведов России (в 1990–2010-е гг.).

В заключение приведём замечательные по глубине слова П. С. Уваровой, сказанные ей в связи с проблемой местных музеев и в отношении молодого поколения, но, безусловно, имеющие гораздо более широкое смысловое наполнение и в целом выражающие то главное, целеполагающее содержание работы ИМАО, которое определяло все направления, формы и результаты его научно-культурной деятельности: «…необходимо для страны, скажу более – для счастья, здорового и правильного развития подрастающего поколения, чтобы оно росло в уважении к делам своих праотцев, чтобы оно знакомилось, изучало и дорожило произведениями русского искусства, проявлением духа и мощи родного края и его насельников» [16, с. 281]. Думается, что эти слова как нельзя более точно передают и главный концептуальный посыл отечественного историко-культурного краеведения, в становлении которого роль ИМАО весьма и весьма существенна, а оставленный нам обществом научно-практический, научно-методический и научно-организационный опыт является значимой частью «золотого фонда» в наследии отечественного краеведения и общественного краеведческого движения.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См.: Козлов В. Ф. Наследие и опыт Московского археологического общества в деятельности Союза краеведов России (к 150-летию создания МАО) // Восьмые всероссийские краеведческие чтения (Москва–Подольск, 16–17 мая 2014 г.) / Отв. ред. В.Ф.Козлов, сост. А.Г.Смирнова. М., 2016. С. 140.

2. Историческая записка о деятельности Императорского Московского археологического общества за первые 25 лет существования. М. 1890.

3. Отчёт о состоянии и деятельности Императорского Московского археологического общества (ИМАО) с 17-го февраля 1888 г. по 17-е февраля 1889 г., прочитанный в годичном заседании секретарём Общества В. К. Трутовским // Древности. Труды Московского археологического общества (ДТМАО). Т. 13. Вып. 2. М., 1890. С. 112.

4. Устав Императорского Московского археологического общества. М., 1904. 24 с.

5. Летописи Московского археологического общества. Извлечение из протоколов // ДТМАО. Т.1. 1865–1867. С. 6.

6. Уваров А. С. О деятельности, предстоящей Московскому археологическому обществу : Вступительная речь председателя гр. А. С. Уварова // ДТМАО. Т.I. М., 1865–1867.

7. К. Памяти графа А. С. Уварова // Московские ведомости. 1885. 2 янв. (№ 2).

8. Уварова П. С. Былое. Давно прошедшие счастливые дни. М., 2005.

9. Протокол № 17 от 19 августа 1865 г. // ДТМАО. Т. 2. Вып.1. М., 1869. С. 75.

10. ОПИ ГИМ. Ф.450. Оп.1. Д. 864. Л. 89 об.

11. Труды Первого археологического съезда в Москве. 1869. / Под ред. гр. А. С.Уварова. Вып. 1. М., 1871.

12. Археологическая карта Таманского полуострова // ДТМАО. Т.2. М., 1870.

13. ОПИ ГИМ. Ф. 450. Оп. 1. Д. 859. Л. 258 а.

14. Протокол № 99 от 5 декабря 1874 г. // ДТМАО. Т. 6. 1876. С. 23.

15. Погодин М. П. Судьбы археологии в России // Труды Первого археологического съезда в Москве. 1869. Вып. 1. М., 1871.

16. Уварова П. С. Областные музеи // Труды VII Археологического съезда в Ярославле. 1887 / Под ред. гр. Уваровой. М., 1891. С. 259–328.

17. Уварова П. С. Областные музеи. М., [1890]. 24 с.

18. Жизневский А. К. Описание Тверского музея. Археологический отдел. С примечаниями гр. А. С. Уварова. М., 1888. 242, XVIII с. В ДТМАО описание начали печатать с VII т. (1878 г.), заключительная часть напечатана в XII т. (1888 г.).

19. Сам А. С. Уваров, выступая на Первом съезде с отчетом о проделанной подготовительной работе, относительно происхождения идеи национальных археологических съездов выразил такую точку зрения: «…приписывают Московскому Археологическому Обществу первую мысль о Съезде и первые начатки по этом делу. Но есть мысли, на начало которых, мне кажется, невозможно указать, потому что они принадлежат не одному лицу, не одному кругу людей, а служат общим выражением потребности времени. К таким мыслям надо отнести и начало первого Археологического съезда» (Труды Первого археологического съезда… – С. ХХХ).

20. Протокол № 18 от 12 октября 1865 г. // ДТМАО. Т. 2. Вып.1. М., 1869. С. 81.

21. Краткий отчёт о VII археологическом съезде в г. Ярославле графини П. С. Уваровой // ДТМАО. Т. 12. М., 1888. С. 156.

22. Шмидт С. О. Краеведение и документальные памятники. Тверь, 1992. С. 6.

23. Фролов А. И. Московское археологическое общество и охрана памятников старины в дореволюционной России // Вопросы охраны и использования памятников истории и культуры. М., 1990. С. 78.

24. Протокол № 61 от 8 мая 1870 г. //ДТМАО. Т. 3. М., 1873. С. 294.

25. Протокол № 80 от 6 марта 1873 г. // ДТМАО. Т.4. М., 1874. С. 28–29.

26. Протокол № 83 от 24 мая 1873 г. // Там же. С.43.

27. Протокол № 130 от 11 апреля 1877 г. // Там же. Т.7. М., 1878. С. 62.

28. Протокол № 134 от 3 октября 1877 г. // Там же. С. 16.

29. Бороздин И. Пятидесятилетие Императорского Московского археологического общества. М., 1915. С. 3.

30. Протокол № 24 от 22 февраля 1866 г. // ДТМАО. Т. 2. Вып. 2. М., 1869. С. 176.

31. Протокол № 34 от 12 января 1867 г. // Там же. С. 342.

32. Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2-е. Т. 43. Отд. 2. СПб., 1873. С. 436. № 46486.

33. Протокол № 59 от 26 апреля 1870 г. // ДТМАО. Т. 3. М., 1873. С. 259.

34. Протокол № 64 от 11 марта 1871 г. // ДТМАО. Т. 3. М., 1873. С. 305.

35. Козлов В. Ф. Общество «Старая Москва» и культурное наследие. 1909–1930 гг. : Путеводитель по архивным материалам. М., 2020.

36. Старая Москва / Издание Комиссии по изучению Старой Москвы при Императорском Московском Археологическом Обществе. Вып.1. М., 1912. С. 3.

37. Старая Москва / Издание Комиссии по изучению Старой Москвы при Императорском Московском Археологическом Обществе. Вып.1. М., 1912. 72 с.; Вып. 2 / Под ред. Н. Н. Соболева. М., 1914. 135 с.

38. Старая Москва. Вып. 1 и 2 : Сб. М., 1993. 224 с. (Факсимильное издание).

39. Труды V Археологического съезда в Тифлисе. 1881 г. / Под ред. гр. Уваровой. М., 1887. [Без пагинации].

|