| Хейфец О. А. «… Внутри её была любовь» // Донской временник / Дон. гос. публ. б-ка. Ростов-на-Дону, 2024. Вып. 33-й. C. 151-154 URL: http://www.donvrem.dspl.ru/Files/article/m20/0/art.aspx?art_id=2056

ДОНСКОЙ ВРЕМЕННИК. Вып. 33-й

Рецензии

О. А. Хейфец

«… ВНУТРИ ЕЁ БЫЛА ЛЮБОВЬ»

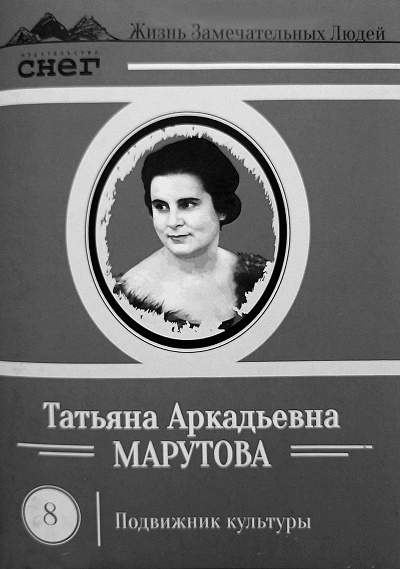

В пятигорском издательстве «Снег» вышла книжечка, посвящённая Татьяне Аркадьевне Марутовой (1930–2014), культурному и общественному деятелю Северного Кавказа, заслуженному работнику культуры РСФСР, женщине необыкновенной красоты и обаяния [1]. В родном городе её хорошо знали. Почти 25 лет (1963–1987) Т. А. Марутова возглавляла Пятигорскую центральную городскую библиотеку. Постоянные читатели так и говорили – «Танин дом». Но дело вовсе не в количестве лет, а в том, что за эти годы Татьяна Аркадьевна сделала библиотеку культурным центром города.

Выход книги совпал с десятилетием ухода Татьяны Аркадьевны из жизни. Мы решили, что это повод вспомнить о ней. И перелистать статьи, написанные в разное время людьми, которые Татьяну Аркадьевну хорошо знали и ценили.

И. А. Боглачёва работала восемь лет под началом Т. А. Марутовой в Пятигорской центральной городской библиотеке, сначала на абонементе, а потом в методико-библиографическом отделе. Об этом времени она и вспоминает в своей книге, о неповторимой атмосфере, которую смогла создать Татьяна Аркадьевна, как будто специально подобрав коллектив любящих библиотеку и свою работу людей. Автор этих строк, тоже несколько лет проработавшая в библиотеке, готова подписаться под каждым словом восхищения и уважения, на которые не скупится И. А. Боглачёва. Она отмечает мудрость и такт, добрую душу и открытость, умение слушать и слышать, желание помочь всем, кто в её помощи нуждался. Именно такой Татьяна Аркадьевна осталась и в моей памяти.

Мы, молодые женщины, начинающие в то время свой путь и в профессии, и в жизни, вспоминаем Татьяну Аркадьевну как очень достойный пример, даже если в то время мы этого и не осознавали. Но сейчас, читая небольшую книжку, я понимаю, как же мне повезло встретить в жизни этого прекрасного человека.

Но не только личные воспоминания лежат в основе книги. Автор встречалась с родными Татьяны Аркадьевны и неслучайно включила в книгу слова Андрея, её внука, частично вынесенные мною в заголовок статьи: «…внутри её была любовь. Любовь к людям, к жизни, к природе, к своему любимому делу – библиотечному» [1, с. 38]. В них заключена сама суть светлой личности Т. А. Марутовой.

Прежде чем описывать деятельность Т. А. Марутовой автор даёт небольшую историческую справку, из которой читатель узнаёт, что библиотека была основана в 1920 году, и «в 1963 году Т. А. Марутова возглавила библиотеку, имеющую свою непростую, но насыщенную яркими событиями историю» [1, с. 12].

С этого времени происходят коренные изменения статуса библиотеки. Об этом рассказывала сама Татьяна Аркадьевна в одном из интервью: «Лермонтовские конференции (с 1964 г.) и Лермонтовские праздники поэзии с 1968-го привлекли сюда многих писателей, литературоведов…– Назову лишь несколько имён: Ираклий Андроников и Виктор Мануйлов, Расул Гамзатов и Михаил Дудин, Давид Кугультинов и Юлия Друнина… С Кайсыном Кулиевым меня познакомил ростовский поэт Ашот Гарнакерьян. Кстати, Кайсын посвятил мне целый цикл стихов под названием “Вечер у Машука”. <…> В 1966 г. библиотека участвует в Выставке достижений народного хозяйства СССР в Москве, в 1967 г. её награждают дипломом “Библиотека отличной работы”, а в 1968–1969 гг. она заносится на городскую Доску почёта» [2, с. 212].

И. А. Боглачёва пишет: «Умный и светлый человек, Т. А. Марутова считала, что библиотека должна объединять творческих людей, единомышленников. Строгий храм просветительства стал для жителей города тёплым очагом культуры и высокого искусства. Долгие годы при библиотеке действовал клуб «В мире прекрасного». Кто только не участвовал в нём!» [1, с. 15]. И далее автор перечисляет: писатель-краевед, сотрудник кисловодской филармонии Б. М. Розенфельд, театровед Н. А. Сивкова, музыковед Н. А. Аушева, искусствовед Л. Ю. Шамлиди.

Однако главной задачей для себя как руководителя Татьяна Аркадьевна считала строительство специального здания для библиотеки – дом для книг на 500 тысяч томов. Она строила его в течение 20 лет. Это был «объект непреходящей её гордости, волнений и тревог» [2, с. 213]. Здание было построено. И очень жаль, что в нём Татьяне Аркадьевне не дали доработать даже до 25-летия деятельности в этой библиотеке. Это было несправедливо, но удар Татьяна Аркадьевна выдержала, такой сильный был у неё характер.

Она всегда активно занималась общественными делами, так что и будучи на пенсии «много лет … возглавляла Пятигорское отделение Комитета защиты мира…, пятигорское отделение Всероссийского общества охраны памятников, была активным членом краеведческого общества - не только присутствовала на собраниях, но и сама делала сообщения на краеведческие темы. Когда в Пятигорске возродилось Кавказское Горное Общество (КГО), она стала членом его правления, а затем его почётным членом… Книги с автографами выдающихся людей из её личной библиотеки легли в основу горно-литературного музея КГО “Наследие”» [3, с. 35].

Слева направо в первом ряду: Т. А. Марутова, Л. А. Штавдакер, Н. И. Бунина в зале Бальнеологического института на краеведческих чтениях «Книги Юга России XVIII в. – 20-х годов ХХ в. как источник изучения культуры региона». Пятигорск, июнь 1994 г. Фото из личного архива Л. А. Штавдакер. Публикуется впервые

А библиотека, дело её жизни, конечно, очень много потеряла от её ухода. Особое внимание автор книги уделяет тому, как важно для Татьяны Аркадьевны было место библиотеки в городе именно в качестве культурного центра. Как много жителей Пятигорска приходило сюда на различные мероприятия, к примеру, чтобы встретиться с гостями нашего города: С. Михалковым, И. Андрониковым, Р. Гамзатовым, А. Дементьевым и многими другими. Почти все они, попав под обаяние директора, становились её друзьями, а значит, и друзьями библиотеки. И. А. Боглачёва, приводит, в частности, такой пример: «… лермонтовед Виктор Мануйлов писал, что покидая горьковскую библиотеку, навсегда остался её кавказским пленником» [1, с. 38].

И. А. Боглачёва представила в книге список под названием: «Библиография работ Т. А. Марутовой», включающий отдельные издания, связанные с деятельностью Пятигорской центральной городской библиотеки, статьи Т. А. Марутовой (раздел: «Избранные публикации в периодических изданиях и сборниках») и литературу о жизни и деятельности Т. А. Марутовой [1, с. 40–43]. Последняя часть списка – наиболее полная.

Следует заметить, что помещённый в начале списка перечень библиографических указателей о Пятигорье и деятелях, с ним связанных, к авторству Татьяны Аркадьевны отношения не имеет. Несомненно, она являлась вдохновителем их создания и ответственной за выпуск как руководитель библиотеки, в одном случае и редактором (Библиографический указатель периодических изданий Кавказских Минеральных вод (1863–1975). Пятигорск, 1976), но не автором!

Тем не менее, выход в свет краеведческих библиографических указателей ретроспективного характера о Пятигорье [4] – явление уникальное (позволю себе цитату из другой статьи, приведённой в списке): «В 70–80-е гг. Пятигорская библиотека стала и первой и единственной среди городских библиотек на Северном Кавказе, издающей серьёзные библиографические указатели, ретроспективные и персональные. “Запретов и трудностей для библиотечных изданий в те годы было много, – вспоминает Татьяна Аркадьевна, – “Единые правила”, которыми руководствовалась цензура позволяли библиотеке выпускать лишь библиографические списки. А здесь научное предисловие, содержащее историю периодической печати Кавминвод за 200 лет!”». Этот справочник, как и другие, создавался при участии краеведов Евгении Борисовны и Леонида Николаевича Польских, действительных членов Географического общества СССР [2, с. 213].

В этой истории мы видим также проявление гражданского мужества руководителя библиотеки. Она пригласила для сотрудничества двух главных краеведов города, тем самым подняв краеведческую работу на очень высокий уровень. Речь идёт о Л. Н. Польском и его жене Е. Б. Польской. Леонид Николаевич вообще не имел права печататься, а Татьяна Аркадьевна дала ему возможность публиковаться, а также немного заработать. Вся эта история стоила ей больших усилий – в идеологическом учреждении люди со сложной биографией (Польские были репрессированы, прошли ГУЛАГ)! – много было претензий, но Татьяна Аркадьевна смогла настоять на своём. За что ей особая благодарность. Надо сказать, что этими указателями мы пользуемся до сих пор.

Татьяна Аркадьевна находила время писать о библиотеке. Таких статей немало, читатель найдёт их в опубликованном списке [1, с. 40–41]. А одна из них в буквальном смысле – крик души («Жизнь без книги – жизнь дикарей») [5], когда Татьяна Аркадьевна в библиотеке уже не работала, и ей сложно было влиять на политику, проводимую руководством. Тогда библиотеке приходилось зарабатывать деньги, сейчас это можно понять, хотя с трудом. А Татьяна Аркадьевна очень переживала – ей хотелось видеть свою библиотеку, как и прежде, храмом культуры и просветительства.

В меньшей степени автором учтены краеведческие статьи Т. А. Марутовой о людях, внесших вклад в историю и культуру Пятигорска, а их немало. Разве что включены статьи о бывшем директоре музея «Домик Лермонтова» Е. И. Яковкиной и писателе Н. В. Капиевой [6].

Заканчивая свой рассказ о Т. А. Марутовой, И. А. Боглачёва приводит цитату из цикла стихов «Вечер у Машука» знаменитого балкарского поэта Кайсына Кулиева. Цикл этот поэт посвятил Татьяне Аркадьевне :

«О, как красива ты!

И сделать можешь цветы – прекрасней,

выше – гребни скал.

Тебя увидев, я сегодня тоже как будто равен Лермонтову стал» [1, с. 39].

Мне тоже очень хочется, чтобы память о Татьяне Аркадьевне жила. Поэтому я рассказываю о ней и о библиотеке на своих экскурсиях. В частности, на экскурсиях «Литературный Пятигорск» и «Пятигорск в историях любви», где читаю стихи К. Кулиева, посвящённые Татьяне Аркадьевне. Я выбрала именно эту цитату, потому что здесь героиня выведена поэтом как часть нашего города, Пятигорска:

«Затих твой город.

Тишина мила мне.

Над нами звёзды лермонтовских дней.

Земле, где ты живёшь, любому камню

Я благодарен с каждым днём сильней» [7].

Небольшая проникновенная книжка Ирины Боглачёвой – подарок всем, кто знал и любил Татьяну Аркадьевну Марутову. А молодое поколение, прочтя её, узнает о замечательном человеке, подвижнике культуры, и о недавнем прошлом нашего города, в котором Татьяна Аркадьевна жила и работала.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Боглачёва И. А. Татьяна Аркадьевна Марутова. Пятигорск : Снег, 2024. 44 с. : ил. (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 8).

- Штавдакер Л. А. Подвижник культуры // Донской временник. Год 2005-й : краевед. библиотечно-библиогр. журн. /Донская гос. публичная б-ка. Ростов н/Д., 2004. С. 211–215.

- Коваленко А. Н. Танин дом // Ставропольский хронограф на 2015 г. : краевед. сб. / Ставропольская краевая б-ка имени М. Ю. Лермонтова. Ставрополь : АРГУС, 2015. С. 30–36.

- Библиографический указатель периодических изданий Кавказских Минеральных вод (1863–1975) / Пятигорская центр. гор. б-ка им. М. Горького; сост. И. А. Вершинкина, Е. Б. Польская, Л. Н. Польской. Ред. Т. А. Марутова. Пятигорск, 1976. 37 с. (На обл. загл.: Периодическая печать Кавказских Минеральных вод (1863–1975); Пятигорск в литературе. 1795–1980 : библиогр. указ. лит. / Пятигорская центр. гор. б-ка им. М. Горького. Пятигорск, 1983. 71 с.; Александр Сергеевич Пушкин на Кавказских Минеральных водах 1820–1829 гг. : библиогр. указ. лит. / Пятигорская центр. гор. б-ка им. М. Горького; сост. Е. Б. Польская, Н. К. Шахназарова. Пятигорск, 1981. 26 с.

- Марутова Т. А. Жизнь без книги – жизнь дикарей // Кавказская здравница. 2003. 13 мая. С. 3.

- Её же. Судьбы завидной вехи : [О Е. И. Яковкиной] // Кавказская здравница. 1984. 5 мая. С. 2; Её же. Чтобы знали и помнили : [О Е. И. Яковкиной] // Пятигорская правда. 1997. 3 апр. С. 3; Её же. Юбилей Н. В. Капиевой // Записки Краеведческого общества на КМВ. Вып. 23. Пятигорск, 1992. С. 203–211; Её же. Подвиг любви [О Н. В. Капиевой] // Кавказская здравница. 1999. 7 сент. С.2; Её же. Жизнь, прожитая набело : [О Н. В. Капиевой] // Кавказская здравница. 2003. 22 апр. С. 2.

- Кулиев К. Книга земли : Стихи и поэмы. М. : Советский писатель, 1972. С. 240.

|