| Шевченко С. А. Калмыцкие и тюркские топонимы Зимовниковского района Ростовской области // Донской временник. URL: http://www.donvrem.dspl.ru/Files/article/m1/30/art.aspx?art_id=2066

Статья опубликована только в электронной версии "Донского временника"

ДОНСКОЙ ВРЕМЕННИК. Вып. 33-й

Зимовниковский район

С. А. Шевченко

(пос. Гашун Зимовниковского района)

Калмыцкие и тюркские топонимы Зимовниковского района Ростовской области

Путь калмыков (ойратов) в Россию из Джунгарии до рек Волги и Дона был долгим, извилистым и трудным. Их миграции начались в конце XVI – начале XVII вв. Двигались калмыки на северо-запад в сибирские пределы Русского царства – в земли по рекам Иртышу, Оми и Ишиму. Калмыки появились на Дону не позже 1655 г., где отметились участием в Русско-польской войне на стороне России. Сначала они воевали против ногайцев и крымских татар, а затем и против самой польской армии (Битва под Белой Церковью в 1665 г.). Донские калмыки направили императору Павлу I в 1798 г. прошение о причислении их к казачеству, которое было удовлетворено. Калмыкам предоставили право кочевать по р. Куме, впадающей в Каспийское море, рекам Маныч, Сал, Хопёр и другим притокам р. Дон. Междоусобицы, в том числе и этнические, заставляли калмыцкие улусы искать более спокойные места. И к Дону потянулись кибитки новых калмыцких хотонов (семейств). Кочевье донских калмыков на севере ограничивалось течением р. Сал и её правым притоком р. Кара-Сал. На западе Кочевья шла сухая граница от р. Сал до балки Сургучёва, которая впадает в р. Маныч с правой стороны. На юге Кочевье ограничивалось р. Маныч вверх до устья балки Ельмута, самой б. Ельмута, истоком б. Сухая Караичёвая. Дальше сухая граница шла от вершины левой отножины р. Большая Куберле до устья б. Шумкова, вершиной б. Камышева, впадающей в р. Малая Куберле, по самой р. Малая Куберле вверх до устья б. Никифорова. Затем сухая граница петляла по б. Савоськина, впадающей в р. Большой Гашун, вверх по р. Большой Гашун и её притокам – р. Большой Услан и Усун. От верховья р. Усун сухая черта границы шла на вершину балки Средняя Булукта, впадающей в р. Джурак-Сал. Южная граница Кочевья донских калмыков заканчивалась в верховьях р. Джурак-Сал до пределов Астраханской губернии. Восточная граница Кочевья шла вдоль нагорного берега р. Джурак-Сал, отделявшей земли донских калмыков от Астраханской губернии. Калмыки разводили верблюдов, крупный рогатый скот, лошадей, овец, коз. Выпас животных осуществлялся круглый год, для чего кочевники постоянно меняли место в степи по мере скармливания и выбивания копытами травы. Первоначально её обилие позволяло калмыкам не делать запасы кормов на зиму [13. С. 2].

В 1820–1840 гг. при активной поддержке и заинтересованности Войскового круга центральная российская власть инициировала реформу административного устройства Калмыцкого кочевья и его управления. 1884 год стал временем образования Сальского 8-го округа из калмыцких кочевий. Административным центром нового округа на Дону стала ст-ца Великокняжеская (наст. вр. г. Пролетарск). В списке населённых мест Области войска Донского по переписи 1873 г. в Калмыцком округе в Верхнем и Среднем улусах указаны сотни донских калмыков на реках Большой Гашун и Малый Гашун [2].

Журнал Областного правления Войска Донского от 15 апреля 1882 г. упоминает положение военного Совета от 26 марта 1880 г. На основании его решения 13 калмыцких сотен преобразованы в честь донских атаманов в семь калмыцких станиц: Власовская, Граббевская, Денисовская, Иловайская, Кутейниковская, Платовская и Потаповская [3]. Благодаря поощрению царскими властями перехода к оседлости и христианству, калмыки стали постепенно закрепляться в Сальских степях. Потомки оставшихся в России калмыков, хотя вполне подчинились русским, но до конца не оставили своего кочевого быта и буддийской веры. Основой устройства калмыцкого быта является родовое начало. Хотон, находившийся под управлением старейшего в семействе, образовывала группа ближайших родственников. Родственные хотоны входили в аймак. Собрание нескольких аймаков, происходивших от одного родоначальника, калмыки называют анги, или род. Со временем калмыки оценили преимущества оседлого образа жизни и стали выпасать скот весной, летом и осенью, делая запасы кормов на зиму и устраивая для животных зимники (зимовники) – укрытия от непогоды. Их семьи оставались в станицах и хуторах, но детей мужчины обучали всем навыкам скотоводства. Так со временем была освоена территория современного Зимовниковского района, о чём свидетельствуют гидронимы и антропонимы калмыцкого и тюркского происхождения. В кратком обзоре даны калмыцкие наименования рек, балок, рельефа местности, станиц и хуторов, закрепившихся на географических картах Донского края и в обиходе жителей восточных районов Ростовской области: Дубовского, Заветинского, Зимовниковского и Ремонтненского.

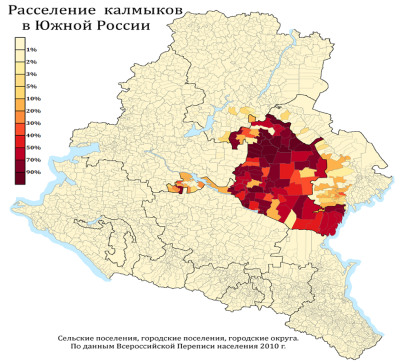

Расселение калмыков в ЮФО и СКФО по городским и сельским поселениям, в % [15]

Алчата – балка в Зимовниковском сельском поселении Зимовниковского района Ростовской области.

Амта – в переводе с калмыцкого означает «вкусный, пресный» [7. С. 9]. Такое имя носит хутор Ленинского сельского поселения Зимовниковского района. Хутор Амта основан в начале XX в. как временное поселение Амтинское калмыцкой станицы Кутейниковской на берегу балки Большая Амта, входящей в бассейн р. Большая Куберле. Также существовал ж/д разъезд Амта (наст. вр. упразднён). Река Амта является правым притоком реки Джурак-Сал (бассейн Дона). Практически весь бассейн р. Амта расположен на территории Заветинского района Ростовской области, а его небольшая часть относится к Республике Калмыкия.

Атаманский – слово «атаман» означает старший в роду и предводитель у степных народов, к коим относились калмыки, предводитель казаков или (устар.) вообще старший в деле. Хутор Атаманский в 1922 г. входил в состав Верхне-Серебряковской волости Сальского округа Донской области. В 1926 г. х. Атаманский числился в составе Кутейниковского сельского совета [8. С. 231].

Бурульская – станица названа по калмыцкому роду Бага-Буурул аймак. В настоящее время ст-ца Бурульская преобразована в хутор, который находится в Глубочанском сельском поселении Зимовниковского района. Бурулов род подразделялся на две части, или «аньги»: Ики (больших) Бурулов и Бага (малых) Бурулов, которые и составили население ст-цы Бурульской. Изначально Бурульской называлась 5-я сотня Среднего улуса (Нижне-Таранниковская). Её название переводится с калмыцкого как «седой ковыль». Основной состав 5-й сотни включал роды: бага бурулы, бургуды, кевтюды, керяды, мангады, меркеты, тяячуды, ходы, цармуды, шара монголы, шаряды (шарады) [4. С. 41].

Власовская – станица Бембдяхна аймак основана в 1877 г. из Бембяхинской и Чоносовской сотен, названа в честь атамана Войска Донского Максима Григорьевича Власова. В 1897 г. в станице проживало 1 530 калмыков, 10 душ мужского пола числилось при хуруле (калмыцком храме), включавшего два здания. К приходу аймачного хурула относились рода: бага бурулы, баруун тяячуды, барцахассы, зюн тяячуды, ики цохоры (цоохоры), керяды, намчинары, хошуты, хоо меркеды, шаряды (шарады), шара меркеды, шара монголы [4. С. 44]. Гражданская война, коллективизация, раскулачивание и депортация калмыков в декабре 1943 г. резко сократили численность поселения.

Граббевская – станица Цевдняхна аймак названа по имени Войскового атамана Павла Христофоровича Граббе в 1877 г. Она была образована из Цевдякинской (Харьковской) сотни. Аймак составляли роды: бага бурулы, баргасы, барцахасы, бургуды, зээды (зооды), кевюды, кептюлы, керяды, кэке ноурин хёёды (хооды), тяячуды (теечуды), учкуды, хара мангады, хоо бухасы, хоо меркеды, хошуды, цармуды, цорасы, шара меркиты (меркеды), шара монголы, шарады [4. С. 49]. В настоящее время бывшая калмыцкая станица преобразована в х. Грабовский Кировского сельского поселения Зимовниковского района. Хутор Граббевский был на территории ст-цы Кутейниковской. Входил в состав Граббевского сельского совета [14. С. 146].

Гашун – по одной версии переводится с калмыцкого как «горький», «солёный» [1]. По другой версии Гашун именуется по названию династии ногайских князей-мурз [14. С. 8]. Большой Гашун, Малый Гашун – это названия речек и посёлков; Мокрый Гашун – название балки и посёлка на её берегах, Новый Гашун – хутор в Ленинском сельском поселении; ж/д ст. Гашун – в Северном сельском поселении Зимовниковского района. Сухой Гашун – название балки в Кировском сельском поселении, по берегам которой было основано временное поселение Сухо-Гашунское. Оно располагалось в 1897 г. на 5-м заседательском участке № 7, № 13 земли войскового запаса [11. С. 62].

Гюлсря – название балки в Гашунском сельском поселении Зимовниковского района.

Зюнгар (Зюнгарский, Зунгар) – населённый пункт основан служивыми людьми Зюнгарской сотни. Она получила такое название от племенной группы ойратов (зюнгары, джунгары), в переводе означает «левая рука». В 1926 г. поселенная перепись Северо-Кавказского края учла 313 жителей с 88 личными подсобными хозяйствами. Национальный состав представляли 19 великороссов, остальные – донские казаки-калмыки. В августе 1963 г. х. Зюнгар исключён из учётных данных [12. С. 152].

Иловайская – станица Зюнгара аймак образована в 1877 г. из Зюнгарской (Рынцевской) сотни и названа в честь Войскового атамана Алексея Ивановича Иловайского. Её населяли рода: бамбары, бургуды, залхус кевюды, зюнгуры, кебюды, кебтюлы, керяды, сохады, тяячуды, харады, цорасы, эркетены [8. С. 69].

Ергени – название происходит от калмыцкого слова «ерге» – обрыв, крутой берег. Также именуется холмистая и обрывистая территория продолжения Приволжской возвышенности, которая заходит своим крылом на границы Зимовниковского района в акционерном обществе «Племенной завод “Гашунский”». Там же располагается пос. Ергени Гашунского сельского поселения [14. С. 7].

Калмыцкий – хутор был основан в 1898 г. одновременно со строительством основных производственных подразделений ст. Калмыцкая (наст. вр. Зимовники). Его население составляли рабочие Владикавказской (наст. вр. Северо-Кавказской) железной дороги, крестьяне-арендаторы, оседлые калмыцкие кибитки. В 1907 г. в х. Калмыцкий насчитывалось 109 подворий. В 1915 г. населённый пункт вошёл в состав села Зимовники [14. С. 61].

Копанская – название балки в Камышевском сельском поселении происходит от слова копани, что означает «колодец с пресной водой». На берегах балки был основан х. Копанский. Он являлся административным центром Копанского сельского совета. Хутор Копанский в 1926 г. образовывали 50 дворов, 272 чел., в т. ч. 137 лиц мужского пола и 135 лиц женского пола [8. С. 230].

Куберле – слово имеет тюркские корни и означает «воин, стерегущий воду». Длина водостока р. Большая Куберле составляет 133 км, площадь водосбора – 1 960 км2, у р. Малая Куберле – 152 км и 1 460 км2 соответственно. В соседнем, Орловском районе, имеется узловая железнодорожная станция Куберле.

Кугурда – калмыцкое название балки в Гашунском сельском поселении Зимовниковского района.

Кутейниковская – станица Кевюда аймак образована в 1877 г. и названа в честь наказного атамана Войска Донского Дмитрия Ефимовича Кутейникова, героя Отечественной войны 1812 г. Станицу составила 4-я сотня Среднего улуса (Кебютская, Кевюда аамиг). В неё входили рода: бурулы, заамуды, керяды, меркеты, торины, тяячуды, цорасы, шара монголы [4. С. 75].

Калмыцкий Памятный знак в ст-це Кутейниковской, 1995 [16]

Кучман – населённый пункт назван по калмыцкой кибитке – качме, т. к. калмыцкий этнос собирался на зимовку именно в этом месте вблизи села Зимовники. В июне 1962 г. калмыцкое поселение влилось в состав райцентра Зимовники. [12. С. 176].

Мазанов (Мазанка, Мазанки) – в калмыцком эпосе описан знаменитый успешный военачальник, предводитель калмыцких отрядов в период русско-турецкой войны 1676-1678 гг. Мазан-батыр. Жители ст-цы Эркетинской Дубовского района Ростовской области считали его уроженцем своего улуса [9. С. 75]. В тоже время потомки малороссиян (украинцев), населившихся в Сальских степях, наскоро строили себе жилище – мазанку. Это традиционный украинский дом, построенный из глины и покрытый камышовой, тростниковой, соломенной или земляной крышей, гладко смазываемой для лучшего стока атмосферных осадков. Такие обветшалые строения ещё можно увидеть и сейчас в вымирающих хуторах Зимовниковского района.

Махта – перевод с калмыцкого имеет два значения: 1) тучный, дородный, плотный (телом). 2) содержащий мясо, мясной; махта шөлн — бульон с мясом. Махтой была названа балка, а потом и хутор на её берегу. Возможно, название связано с тем, что сочные травы балки помогали выращивать калмыкам тучных животных, дающих хорошую прибыль. В 1915 г. х. Махта входил в юрт ст-цы Власовской. В нём проживало 118 человек. В 1926 г. населённый пункт числился в Глубочанском сельском совете, именовался как Махта-Дрель. После 1955 г. он исключён из учётных данных [10. С. 61].

Ново-Алексеевская – калмыцкая атаманская станица Геленгяхна аймак основана 3-й сотней Геленгякинского Среднего улуса, в который входили рода: бага бурулы, геленгяхины, меркеты, термюды, ходы [4. С. 79]. Станица названа в 1906 г. в честь рождения царевича Алексея – сына Николая II. В 1926 г. станица числилась уже как х. Ново-Алексеевский (наст. вр. не существует) [8. С. 231].

Савоськин – балка и поселение в Зимовниковском районе названы по имени первопоселенца калмыка Савосьтына (по-русски Савва).

Сал – переводится с калмыцкого как «рукав реки», «балка», «лощина», «ложбина», «приток», «ветвь» [7. С. 10]. Салом именуется самая крупная река Зимовниковского района. От имени реки произошли одноимённые названия двух калмыцких хуторов Сальский. Хутор Сальский Кутейниковской станицы в 1897 г. насчитывал 78 дворов и 78 личных подсобных хозяйств. Переписчики учли среди жителей 206 лиц мужского пола и 212 лиц женского пола [11. С. 48]. В августе 1963 г. х. Сальский Кутейниковского сельсовета присоединён к х. Трудовой [12. С. 229]. В х. Сальский Камышевского сельского совета в 1926 г. проживало 109 жителей, в т. ч. 54 лица мужского пола и 55 лиц женского пола. На всех жителей приходилось 21 домохозяйство [8. С. 233]. В настоящее время населённый пункт исключён из учётных данных.

Саранов (Сарановский) – калмыцкий хутор в юрте ст-цы Кутейниковской, в настоящее время упразднён. Возможно, название получил от имени Саран. В одних переводах оно звучит как «крепкий, сильный», в других – «свет, светлый, блестящий» [5].

Сахарта – балка в Зимовниковском сельском поселении (от калмыцкого «сахар»). На её берегу находился одноимённый калмыцкий хутор, который перестал существовать вначале 1920-х гг. в связи с уплотнением поселений [14. С. 96].

Стояновский – хутор упразднён в 1944 г. после депортации калмыцкого населения.

Сухой Савдинский – название балки Савдя было образовано от имени Сәвдә, которое в свою очередь происходит от калм. сәвх – «взмахивать» [7]. На берегах балки Савдя располагался х. Сухой Савдинский ст-цы Граббевской [11. С. 44].

Терновский (Терновый, Терновской) – калмыцкий хутор в юрте ст-цы Власовской.

Улан – переводится с калмыцкого как «красный» [5]. Возможно, балка получила такое название из-за обилия красных тюльпанов. На её берегу основан пос. Уланский Кировского сельского поселения Зимовниковского района.

Уртугул – калмыцкое название балки в Гашунском сельском поселении Зимовниковского района.

Худжурта (Худужурта) – балка получила название от калмыцких слов «солончак», «солонцы». На её берегу был основан х. Худжуртинский в юрте ст-цы Граббевской. Он упразднён в 1926 г. из-за переезда жителей в Калмыцкую автономную область [8. С. 228].

Хурульный – название дано по хурулу – калмыцкому храму. Такие названия носили бывшие хутора вблизи ст-ц Власовской, Граббевской и Кутейниковской. После переселения части жителей из этих населённых пунктов появились Ново-Хурульный – Старо-Хурульский (Старо-Хурульный) [11. С. 42].

Хутуны (хотоны) – название бывшего ж/д разъезда на Северо-Кавказской железной дороге. Он упразднён в марте 1975 г. Видоизменённое слово «хутуны» означало на калмыцком языке «небольшая этническая группа» [5].

Цаца – балка в Северном сельском поселении Зимовниковского района. Слово с калмыцкого переводится как «буддийская часовня» [6].

После депортации калмыков в 1943 г. и реабилитации 17 марта 1956 г. они не вернулись в Зимовниковский район. Их новой малой родиной стала территория Калмыцкой АССР, в последствии Республики Калмыкия. В Зимовниковском районе в память о дружелюбном и трудолюбивом народе остались их гидронимы и антропонимы, употребление калмыцкого чая джомба, айрана, кумыса и национальных блюд: «шолюн» (бараний бульон), «бурса», «дотур» (блюда из внутренностей животных) и др. Калмыки сохранили дружеские связи с населением восточных районов Ростовской области и регулярно посещают с молебнами, концертами, подарками свою историческую родину.

Памятник в упразднённой ст-це Стояновской, 2018[17]

Источники:

- Бессмертный И.В., Меринова Ю.Ю., Петров В.В. К вопросу о классификации гидронимов Ростовской области // Успехи современного естествознания. – 2021. – № 2. – С. 82-87: [сайт]. URL: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=37578 (дата обращения: 21.10.2023).

- ГАРО. НСБ. Инв. № 13804. С. 273.

- ГАРО. Ф. 301. Оп. 8. Д. 1093. Л. 429–429 об.

- Дронов В.А. Бузавы (Очерки истории донских калмыцких станиц). – Дубовское: Ротапринтное издание, 2019. С. 9, 41, 44, 49, 69, 75, 79.

- Калмыцкий словарь: [сайт]. URL: https://nashakalmykia.ru/?lang=XAL-RUS&text=алчата (дата обращения: 21.10.2023).

- Калмыцкие топонимы на юге России (Трудный русский) Дзен: [сайт]. URL: https://dzen.ru/a/YOvpJXm1lnXxeBPF (дата обращения: 21.10.2023).

- Кичикова Н.А. Топонимия Республики Калмыкии как составная часть ономастического пространства Российской Федерации (Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических наук). – Волгоград: на правах рукописи, 2011: С. 9.

- Поселенные итоги переписи 1926 года по Северо-Кавказскому краю. – Ростов н/Д, 1929. С. 228, 230, 231.

- Ресурсы поверхностных вод СССР: Гидрологическая изученность. Т. 7. Донской район / под ред. Д. Д. Мордухай-Болтовского. — Л.: Гидрометеоиздат, 1964. – 267 с.

- Ростовская область: Административно-территориальное деление на 1 июля 1955 года. – Ростов н/Д: Ростовское кн. из-во, 1955. С. 97.

- Список населённых мест Области войска Донского по первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года. Ч. 1 [Текст]. – Новочеркасск: Областная войска Донского типография, 1905. С.42, 44, 48, 62, 162.

- Справочник. Территориальные преобразования и переименования населённых пунктов Ростовской области за 1937–1970 гг. – Ростов н/Д: Ростовское кн. из-во, 1976. С. 152, 176, 229.

- Физическое и статистическое описание кочевья донских калмыков / Сост. Ген. Штаба полк. Н.А. Маслаковец. Ч. [1]. – Новочеркасск: Обл. Войска Донского тип., 1872. С. 2.

- Фоняков В.В., Гончаров М.А., Гонецкий В.Ф. Историко-краеведческие очерки о Зимовниковской земле и её людях. Край, где мы живём. – Волгодонск, 1998. С. 6, 7, 40, 71, 96, 146, 176.

- Расселение калмыков в ЮФО и СКФО по городским и сельским поселениям, в %: [сайт]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Расселение_калмыков_в_ЮФО_и_СКФО_по_городским_и_сельским_поселениям,_в_%25.png (дата обращения: 08.03.2025).

- Фото предоставлено Низевой С. В., 2024.

- Фото предоставлено Дроновым В. А., 2018.

|