| Токаренко С. Ф. Донские низовые казачьи городки // Донской временник / Дон. гос. публ. б-ка. Ростов-на-Дону, 2024. Вып. 33-й. C. 175-188 URL: http://www.donvrem.dspl.ru/Files/article/m1/16/art.aspx?art_id=2058

ДОНСКОЙ ВРЕМЕННИК. Вып. 33-й

Усть-Донецкий район

С. Ф. Токаренко

Донские низовые казачьи городки

Памяти Александра Александровича Колесникова,

директора Раздорского этнографического музея (1991–2000 гг.)

В данной публикации использованы не систематизированные материалы из личного архива А. А. Колесникова, директора Раздорского этнографического музея (1991–2000 гг.)

История возникновения и формирования казачьих городков на Дону до сих пор волнует исследователей. Среди авторов в той или иной степени касавшихся рассматриваемого вопроса – П. П. Сахаров [1], А. П. Пронштейн [2], Н. А. Миненков [3], В. Н. Королёв [4], З. А. Витков [5].

Археолог З. А. Витков в своей работе «К вопросу о местоположении нижнедонских казачьих городков» наиболее углублённо охарактеризовал исследованные им в составе археологических экспедиций казачьи городки. С того времени прошло почти 70 лет и многое изменилось. Недавняя статья Н. С. Бойко, анонсированная автором как продолжение «публикации результатов археологических исследований казачьих городков Нижнего Дона» [6, с. 19], разочаровала: в ней не оказалось ничего нового, неизвестного со времени раскопок З. А. Виткова, но подвигла и меня обратиться к этой теме.

Мне много раз приходилось быть в тамошних местах и вести раскопки вместе с людьми, которые всерьёз занимались поисками Раздорского городка. В предлагаемой статье рассказывается о закономерностях возникновения казачьих городков, материалах сборов и раскопок, о новых версиях, появившихся за истекшие десятилетия, подтверждаемых историческими документами.

Аксайский остров

Первые казачьи городки на постоянной основе появляются на Нижнем Дону в XVI веке. Рассматривая топографию Дона на старых и современных картах, анализируя документы XVI–XVII веков, невольно обращаешь внимание на два острова – Аксайский (в старину он назывался Казачий) и Поречный (бывший Раздорный, или Раздорский). На этих и более мелких островах и располагались низовые казачьи городки. Выделение Аксайского острова для демонстрации его особого значения в защите Юга России неслучайно. В конце XVI века на этом стратегически выгодном месте, в непосредственной близости от Азова, появились первые казачьи городки. В XVII веке они возглавили борьбу донского казачества с турецко-татарской агрессией.

Письменные источники XVI–XVII столетий, состоящие из дипломатической переписки русского царя с турками и татарами, царских грамот на Дон и казачьих в Посольский приказ, старых карт и планов, позволяют проследить формирование казачьих городков.

Самое первое из известных упоминаний о казачьих городках, – в 1549 году. В 1550 г. ногайский князь Юсуф жалуется русскому царю: «…Холопи твои, нехто Сарыазман … на Дону в трёх и четырёх местах городы поделали, да наших послов и людей наших, которые ходят к тебе и назад стерегут да забирают, иных до смерти бьют» [7].

В отписке из Константинополя русского посла в Турции Григория Нащокина царю Фёдору Ивановичу от 20 февраля 1593 г. впервые появляются названия казачьих городков: «… А поставил де государь ваш новых четыре города близко Азова, на Манычи, да в Черкаской и в Раздорех, и из тех городков казаки приходя, Азову тесноту чинят» [8, с. 60].

В этом фрагменте впервые названы три казачьих городка. Главный – Раздорский – в устье Северского Донца (сейчас принято считать, что это устье Сухого Донца), а Черкасский и Манычский находились на Аксайском острове.

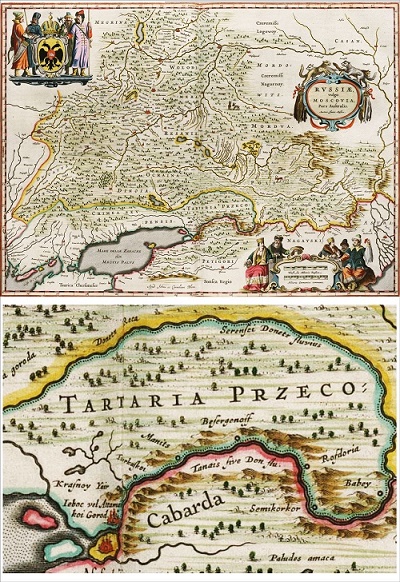

Одна из первых карт с указанием местоположения казачьих городков и их численности выполнена голландским купцом Исааком Массё в 1612 г. Он прибыл в Россию в 1601-м и прожил здесь довольно продолжительное время (1601–1609, 1612–1634 гг.).

Карта России 1609–1640-з гг. и её увеличенная часть с казачьими городками. Фото с сайта «Это место»

Аксайский остров площадью около 330 кв. км вытянулся на 50 км с запада на восток. Его западная часть располагалась на расстоянии 38 км от турецкого Азова, а восточная в 20 км от Раздорского городка, являвшегося в. XVI – первой четверти XVII в. войсковым центром донских казаков.

Остров был изрезан во всех направлениях множеством речек, ериков, образующих малые и большие острова. На его территории располагались озёра: Песчаное, Чаконоватое, Атаманское, Круглое, Балагурское, Малый Сундук, Круглик, Штанцы, Кругленькое, Рукавичкино, Греково, Горелкино, Стешкино, Налыгачево, Куговатка, Головастое, Хомутец, Бугаёво, Кривое, Денисово, Поповское, Долгое, Кривчик, Прогнойцы, Таловое, Широкие Бакланцы. К числу относительно крупных озёр относились Монастырское, Харасеев Лиман и Большой Сундук. Среди обилия ериков острова можно встретить такие названия как Глухой, Орехов, Плаксиха, Васильев, Прорва, Казачий, Кривая Музга, Гнилой, Манацкий, Аксайский, Грачевник, Бакланцы, Матвеевский. Наиболее крупные ерики – Караич, Золотой, Чурнас, Васильев – расположены в центральной и восточной частях острова.

В середине XVII в. казаки так описывают свою низовую казачью республику на Аксайском острове: «А тот де остров от их Черкаского городка на-низ по Дону версты с три, меж реки Дону и Оксая; а в длину де того острова будет на 40 верст, вверх де по Дону. А тот Оксайской остров обшол их три городка: Черкаской, Маныч, Бесергенев, а поперег меж Оксая и Дону на 5 верст. А Монастырской де яр по конец того Оксайского острова, от их Черкаского городка версты с три вниз по Дону. И те де место высоко, а се де тот яр стал меж их городков Черкаского и меж городка Бодка, в том де месте мочно город поставить, и конского де корму на том острову много. Да на том же де острову… и рыбных де ловель много. А выше де и ниже того Манастырского яру города поставить негде, потому что место ниско и пашни завесть ни мочно» [9, стб. 793].

Исходя из своеобразных условий местности и военной обстановки, низовые казаки выбирали для своих городков наиболее защищённые места в заболоченной пойме на островах Дона. Видимо эти исключительно защитные качества Аксайского острова, созданные самой природой, стали решающим фактором при выборе казаками мест для нескольких своих городков и послужили созданию передового форпоста южных границ России.

Появлению городков на Аксайском острове, в непосредственной близости от турецкого Азова, несомненно, способствовала обстановка в Турции и в России. С одной стороны, занятость Порты в боевых действиях против Ирана и борьбы с восстаниями внутри самой Турции, а с другой стороны, активизировавшееся в России бегство на южные окраины.

Самым крайним, ближайшим к турецкому Азову был Монастырский городок.

Монастырский городок располагался в западной части Казачьего острова, с его северной стороны находилось Монастырское озеро. В архивных документах середины XVII в. сохранилось его описание: «…озеро в длину версты с полторы, а ширины с Москву-реку…» [9, стб. 793]. Рассматривая на картах топографию озера можно предположить, что прямой канал от озера к Монастырской протоке искусственного происхождения, и прорыт казаками для стоянки казачьего флота на озере.

Это предположение обосновывается и тем, что в основном русле Дона казаки старались не удерживать долго своих судов – «… от речной погоды суды волнами разобьёт. А у нас место подморное, долго суды у берега не стоят» [9, стб. 54]. Монастырский городок в рассматриваемый период стал базой для флота казаков, совершавших морские походы в Турцию и Крым. Всегдашним камнем преткновения для казачьего флота был турецкий Азов и построенные в устьях Дона башни Каланчи. Эти турецкие крепости, вклинившиеся в границы России, стали своеобразным плацдармом для совместных походов турок и татар на российские города. Весной 1637 г. казаки со всех городков собрались в Монастырском, который стал опорным пунктом для борьбы с Азовом. После двухмесячной осады Азовская крепость была взята. За пять лет пребывания казаков в Азове (1637–1642) набеги турок и татар на южнорусские города прекратились. Казаки, овладевшие городом и отстоявшие его в 1641 г. (Азовское сидение), предложили русскому царю принять город и оказать им помощь. Но царь Михаил Фёдорович, боясь войны с Турцией, не решился послать войска на помощь казакам и объявил им: в случае, если они останутся в Азове, Москва им совсем не будет помогать. Мир с Турцией был устойчивым принципом внешней политики первых царей Романовых. Не получившие поддержки, мужественные защитники Азовской крепости покинули её.

С возвращением турок в Азов в 1642 г. турецкая экспансия на этом окраинном участке России возросла многократно. Мстя измотанному боями малочисленному казачьему войску за посрамление своего оружия под Азовом турки в первую очередь выжгли оставленные казаками городки Казачьего острова.

22 апреля 1643 г. был выжжен Манычский, а 29-го – Черкасский и Монастырский городки. На следующий год турки поднялись вверх по Дону и выжгли Голубинский и Кагальницкий городки.

Таков был результат борьбы донских казаков за Азов. Из победителей, выдержавших осаду (Азовское осадное сидение) намного превосходящих сил турецкой армии, удивившие мир своим героизмом, они превратились в разорённых и гонимых турками людей, вынужденных бегать из одного городка в другой и искать убежища от тех, кого они привыкли бить. В 1644 г. казаки решают снова укрепиться на Аксайском острове.

В семи километрах восточнее Монастырского находился Черкасский городок. Как и все городки Аксайского острова, он располагался на небольшом удобозащищаемом острове. С южной стороны городок омывался Доном, с северной и восточной стороны Протокой, с западной – Танькиным ериком.

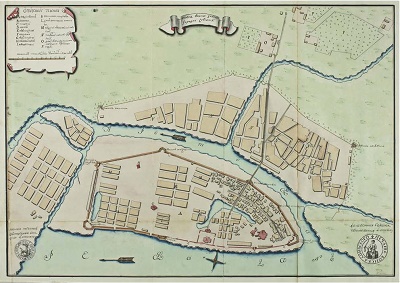

В отношении оборонительных укреплений Черкасск был исключением. Он превратился в мощную казачью крепость на Дону, окружённую валами, деревянными башнями и крепостными стенами. Архивные документы сохранили описание Черкасской крепости, ставшей в 1644 г. военным, административным и торговым центром донского казачества. На многочисленных планах XVIII в. перед нами предстаёт островная крепость

План Войска Донского городку Черкаску, инженер А. И. Ригельман, 1768 г. (НБУ.Ф. 1. Д. 2920).

Её крепостные стены словно очерчивают остров, на котором располагался город Черкасск. Для ведения фланкирующего огня все семь раскатов выступают за линию крепостной стены и расположены на расстоянии не превышающем дальность ружейного выстрела. Как показывают археологические раскопки и архивные документы, крепостные стены и раскаты представляли собой двойной деревянный сруб, заполненный землёй, песком и камнем. Толщина стены к основанию доходит до 6 метров, а высота – 5 метров, Крайние, самые мощные раскаты, с восточной и западной стороны, принимавшие основную нагрузку при обороне, имели толщину (ширину) от 18 до 35 метров.

В первой половине XVI в. турки предлагали план раздела территории Дона до Воронежа, от которого потом отказались, но вражеские отряды не проходили мимо передовых городков острова, не напав на них. Воинственные соседи чаще всего стремились овладеть Черкасском. В 1644 г. Черкасск, восстановленный с переходом сюда из Раздор войскового центра, за последующие пять лет (1645–1650) выдержал ещё семь нападений неприятеля:

– всю зиму 1645 г. город был осаждён отрядами турок и татар;

– 6 июля 1646 г. многочисленное войско татар под руководством Нурадына приступило к городу, но под давлением казаков и русских войск (впервые пришедших на помощь казакам) было отброшено от Черкасска;

– 19 и 28 июля 1647 г. азовский Мустафа-бей и Алей-ага приступили к городу «конной и судовой ратью». Защитники Черкасска отразили все приступы врага и заставили его бежать. При бегстве неприятеля казаки вывели из городка свои струги и настигли неприятеля, захватив его флотилию;

– в январе и октябре 1648 г. турецко-татарские отряды сделали ещё две попытки овладеть городом, но были отброшены казаками;

– весной 1649 г. во время морского похода казаков, азовский бей с турецко-татарским войском решил воспользоваться удобным случаем. Неприятель совершил хитрый манёвр – поставил свои суда на катки и попытался перевезти их выше по Дону. Спустив суда выше Черкасска «конная и судовая рать » должна была совместным решительным ударом напасть на город с восточной стороны, откуда их меньше всего ожидали. Но казаки разгадали манёвр и прогнали неприятеля, завладев его флотом.

Вообще же угроза нападения для казаков была постоянной. Более поздний документ, Грамота на Дон 23 января 1691 года предупреждает: «… А при том нам в. государем известно, что соединяются на вас атаманов и казаков войною турки, и крымцы, и ногайцы, и черкесы и калмыцкий с воинскими своими людьми … и хотят приступить к Черкаскому большим собранием вскоре, а разоря-б Черкаской и Дон реку очистя, отдать во владение турскаму салтану <…>. Подосланы были из Азова в Черкаской с товары для проведывания вестей в лазутчиках азовцов два человека, которые вам сказали, что прислал к вам их … для осмотра в Черкаском крепостей азовской бей и янычарской ага, а осмотрев город и всякие крепости, также сметя [посчитав. – С. Т.] казаков и сколько пушек, бею и аге сказать, а они де … намерены приходить войною под Черкаской и разорить и выжечь». [8 с. 342].

При выступлении неприятеля из Азова, караулы казаков в окрестностях пограничного с турками Аксайского острова доносили в войсковой центр о предполагаемом нападении. В Черкасске ударами «сполошного» (вестового) 30-пудового колокола собирали на защиту острова казаков из ближайших городков – Манычского, Багаевского и Бессергеневского.

В самом конце XVII в. во время Азовских походов в Черкасске побывал Пётр I. В его дневнике запись: «Город Черкаской стоит на берегу, на правой стороне реки Дона, обрублен дубовым струбом и сделаны три раската, и те стороны[огорожены] плетнем» [10].

Сподвижник Петра адмирал Крюйс, побывавший на Дону в 1699 году, записал: «В 39 казацких городах есть главной город Черкаской, на острову среди Дона; изрядно укреплен бастионами и башнями старинною формою с 80 пушками; содержит гарнизону от 7 до 8000 храбрых человек, конных, пеших и матросов, однако все почти морские ухватки имеют; оной город как еще и другие, на две стороны разделен: в одной стороне с печьми для житья зимою, а в другой летом, и у домов стены, также посуда в чистоте содержатся. В Черкасах говорят по Российски, Турецки и Козацки; во оном городе о всех важных, а особливо о военных делах совет производят» [11].

Эта запись характеризует главный казачий город – Черкасск на исходе XVII века. С XVIII века Черкасская крепость начинает застраиваться согласно фортификационным канонам того времени.

Раздорский (Раздорный) остров

Раздорский остров, где располагалась другая группа казачьих городков во главе с одноимённым Раздорским, находилась в устье Северского Донца и отстояла от Аксайского острова в 20 км вверх по Дону. Название острова происходит от слова «раздор» – разноречье, разделение реки на рукава. Следует отметить, что в настоящее время у рыбаков подобные места разделения реки имеют название «штаны».

Остров был весьма выгоден казакам, так как запирал проход неприятелю как вверх по Дону, так и по Северскому Донцу. Располагавшийся на нём Раздорский городок – один из самых старинных казачьих городков на Дону. Он был первым войсковым центром донского казачества в начальный период его истории (в XVI – первой четверти XVII в.).

По форме Раздорский остров напоминал треугольник. В «Выписке по войсковым челобитным об оказании казакам помощи против набегов крымцев» от 6 февраля 1648 г. отмечено: «а Роздорной де остров от их Черкаского городка сухим путем верст с 40, а водяным путем будет верст с 80, а в длину де того острова будет верст на 20, а поперег на 15 верст» [9, стб. 794].

В настоящее время, когда Дон и Северский Донец изменили свои русла, конфигурация острова также претерпела значительные изменения. Общепринятой версией считается, что Раздорский городок находился на западной части острова Поречный, образуемого рукавом Сухой Донец и Доном, напротив современной станицы Раздорской.

Вместо указанных в середине XVII в. 20 вёрст в длину и 15 вёрст в ширину, протяжённость острова Поречный составляет 3 на 4 км. Можно предположить, что казачьи городки Раздорский, Семикаракорский и Кочетовский, располагавшиеся согласно документам XVII в. на расстоянии 17 вёрст, находились на более обширном острове.

Раздорский городок представлял собой хорошо укреплённый военный стан. Здесь жили казаки, готовые каждую минуту по выстрелу вестовой пушки или звуку вестового колокола выступить в боевой поход или отразить внезапный вражеский набег. Городок служил казакам надёжным убежищем. Здесь их охраняли от вражеских набегов естественные водные преграды – реки Дон и Северский Донец, многочисленные протоки и ерики, а также лес, наличие которого отмечалось и в ХХ веке.

«У северной части лес занимает полосу от 50–100 м до 600–700 м в ширину. Состав леса: дуб, карагач. Наиболее характерной породой является дуб, отчего северо-западный угол острова называется “Дубовая лука”. Лесом, по большей части редким иногда переходящим в кустарник с отдельными деревьями, занята вся южная и юго-восточная часть острова. Преобладающей породой здесь является ива. В остальной части острова – луга, сенокосы» [5, с. 158]. Первым исследователем Раздорского городка, применившим методы археологии, был З. А. Витков (1950). Раскопки велись силами Ростовского государственного университета и Новочеркасского музея истории донского казачества. В заложенных в разных местах в южной части предполагаемого городка четырёх траншеях глубиной от 1,7 до 2,87 м «экспедиция не обнаружила никаких следов существовавшего здесь некогда городка» [5, с. 158].

С тех пор в разные годы, на острове проводили археологические разведки и раскопки разные исследователи и организации: в 1991-м силами Ростовского областного музея краеведения и Раздорского этнографического музея-заповедника, руководитель В. Н. Кузьмин; в 1992–1997 годах – силами Ростовского государственного педагогического университета, Ростовского государственного университета и Раздорского этнографического музея-заповедника, руководитель А. Р. Смоляк [12, с. 24; 13].

Тщательные и плановые мероприятия разведочного характера самостоятельно предпринимали сотрудники Раздорского этнографического музея-заповедника В. В. Алейников и А. А. Колесников, директор музея (1991–2000). Последний в сезоны больших половодий с этой целью плавал на лодке по затопленному острову. Но все эти мероприятия не сопровождались открытием материалов казачьего периода – результаты были ничтожны.

В 2019–2020 гг. раскопки проводились Государственным учреждением культуры Ростовской области «Донское наследие» в формате программы «Определение границ объектов культурного наследия на острове Поречном». Было заложено восемь шурфов для определения стратиграфии, один из них в непосредственной близости от Гавани. Этот шурф также оказался стерилен в отношении материалов раннего казачьего периода.

Тем не менее в исторических источниках «имеется прямое указание на то, что он [городок. – С. Т.] был расположен на правом берегу Дона» [10], а таковым на данной местности может быть юго-восточный берег острова, – считал Витков, «исходя из стратегических соображений, … где оба русла реки снова сливаются…» [5, с. 158–159]. З. А. Витков объяснял отсутствие культурного слоя исключительно весенними «ежегодными бурными половодьями» [5, с. 162] (сейчас их называют «катастрофическими»); они и смывали, по его мнению, культурные слои городка.

Примерно такое же заключение формулирует и Н. С. Бойко: «То, что здесь не обнаружено следов археологического слоя, объясняется той же причиной, что и в Раздорском городке, – действием воды» [6, с. 35].

Паводки на Дону действительно были регулярны и сопровождались обилием воды. Последнее подобное наводнение наблюдалось в 1991 г. В окрестностях города Семикаракорска, в пойме реки Сал были смыты дачные посёлки; деревянные сооружения и материалы позже находили за несколько километров от исходных позиций. Но смывалось далеко не всё – компактные тяжёлые, заглублённые предметы и материалы оставались на своих местах. В подобных ситуациях культурный слой не может исчезнуть полностью.

К тому же, в пойме Дона по вязкому дну, тяжёлые предметы не смогут переноситься сильным течением на большие расстояния. В нашей местности предметы, переносимые течением в половодье, будут отлагаться и накапливаться в низинах, складках рельефа, у возвышений и препятствий, на вязком грунте, – что так же не наблюдается на острове. Для сравнения на синхронном и соседнем (по карте К. Крюйса) Семикаракорском городке, находящемся в 8 км выше острова Поречного, материалы раннего казачьего периода обнаруживаются сотнями экземпляров. В береговом обрыве, высотой до 6 м, на котором располагалось поселение, можно выделить до 23 песчаных слоёв, в верхней трети которых и в пограничном слое между чернозёмом и песком массово рассеяны обломки керамики аналогичные тем, которые традиционно встречаются на других казачьих городках и датируются второй половиной XVII и первой половиной XVIII столетий. Мощность чернозёмного слоя составляет 0,5–0,7 м.

Стратиграфия и распределение археологических материалов не имеют следов серьёзного воздействия разливов Дона на культурный слой этого поселения [14].

В качестве иллюстрации катастрофического воздействия половодий на объекты на острове З. А. Витков ссылается на рассказы местных жителей: «…из расспросов старожилов удалось установить, что после перемещения станицы на теперешнее место, на территории старого городка был поставлен каменный поминальный крест, унесённый половодьем в 1917 году. Казаки установили на его месте дубовый крест, пенёк от которого был обнаружен экспедицией с помощью местных жителей почти в центре между рукавами ерика Артёмчик…» [5, с. 159]. Далее следует уточнение, что крест был «весом в 10 пудов» [5, с.162].

Можно допустить, что вода каким-то мощным потоком повалила крест или, если он стоял на какой-то возвышенности, подмыла его. Но совершенно невероятно, чтобы плоский предмет весом 160 кг был как-либо «унесён» со своего места, – Дон не горная река с большим уклоном и каменистым дном, по которому тяжёлые предметы могут как-то перемещаться.

Следует также иметь в виду, что И. М. Сулин в «Кратком описании станиц области войска Донского» в 1890 году даёт описание креста совсем отличного от описанного старожилами и, соответственно, описанного Витковым: «Процессия достигает до места стараго городка, где стоит толстый дубовый крест с иконою Божией Матери и с надписью: “Здесь покоятся прахи прародителей древняго городка Раздор”» [15].

А. А. Колесников в 1987 году демонстрировал мне пенёк, который считали остатком креста – высотой 20–30 см и диаметром 12–15 см. Располагался он на месте, где, как принято считать сейчас, располагался городок или, возможно, рядом с этим местом, к северу. Не возьмусь судить о его возрасте и других качествах, – это был обычный пенёк.

В те годы на острове велась довольно интенсивная сельскохозяйственная деятельность: летом там жили два небольших табуна лошадей, паслось большое стадо коров. На западном берегу, на обрыве, располагался загон для скота, сооружённый из жердей (примерно такого же диаметра, как и «пенёк креста»), жилище для людей типа вагона. Здесь же лежало плавательное средство на железных понтонах.

Эта территория тогда не была заповедной или заброшенной, видимо, и ранее служила для хозяйственной деятельности. Возможно, следы и остатки земляных сооружений, валы искусственного происхождения могли быть сооружены и позже, чем в XVII–XVIII вв. с простыми, не военными целями.

Ориентиры для поиска и другую информацию о местности З. А. Витков, как следует из его публикации, иногда получал от местных жителей и старожилов.

Старожилы, безусловно, являются уважаемым источником информации, но ненадёжным. Следует иметь в виду, что их рассказы – это представления рассказчиков (или их предшественников, от которых услышан рассказ) о том, какой должна быть или должна выглядеть история с их точки зрения. Это самостоятельные произведения устного фольклора по мотивам каких-то событий, а не свидетельства истории.

Таким образом, оба утверждения З. А. Виткова – о местоположении Раздорского городка на острове Поречном и об уничтожении культурного слоя этого городка паводками не выглядят убедительными. Городок, если он был на острове, не мог исчезнуть бесследно.

Известно, что в 1622 г. городок был разорён турками, в связи с чем, войсковой центр переместился на Аксайский остров в Монастырский городок. Некоторое время спустя Раздорский городок был восстановлен и с 1640 г. снова упоминается в документах того времени. Первая казачья столица, куда теперь вернулись казаки после Азова (1640 г.), мало подходила для контроля устья Дона, для выхода в Азовское и Чёрное моря из-за удалённости от этих объектов.

Сами казаки так обосновывают неудобство Раздорского городка: «… А как де их Турские люди сбили с Манастырского острова, и они де стали жить на том Роздорном острову, и оставлен был у них городок в Роздорех, а занято было местечко которое выше; и то де место в большую воду понимало; тот де остров Роздоры возле реки Дону, а около того острова обшел Донец. А с Крымские де стороны против того острова гора высока, и той де горы, через Донец к острову место уско: как де приходили под и городок Турские и Крымские люди, и их было с той горы из городка не токмо что из норяду, и из мелово ружья выбили» [9, стб. 794]. А. А. Колесников считал, что Раздорский городок находился на острове Поречном и потому полагал, что описанный в документе XVII в. обстрел производился с холмов на правом берегу реки Дон, в частности, с холма с осыпающимся песочным склоном, ныне находящегося на окраине станицы Раздорской. Местные жители называют эту часть станицы «Базки».

По современным представлениям средневековые пушки эффективно стреляли на расстояние около 500 м. Таким образом, турецкая артиллерия не могла доставать с правого берега, с холмов, ни до первого, ни до второго места, где по этим версиям мог располагаться городок. Обстрелять цели на противоположном берегу Дона можно было на очень небольшом удалении от берега, поскольку ширина современного русла составляет 200–270 м. По-видимому, казаки в своём описании сильно преувеличили эффективность обстрела «с той горы».

24 мая и 5 июня 1643 года к Раздорам из Азова подошло большое войско турок, крымцев, ногайцев и темрюцких черкесов во главе с присланным из Стамбула представителем султана Реджеб-агой, кафинским Ислам-пашой и азовским Мустафой-беем. Осадив поселение, они потребовали у казаков выдать им остановившихся на это время в городке московского посла Илью Милославского и думного дьяка Леонтия Лазаревского, направлявшихся с посольством в Константинополь.

По дипломатическим правилам тех лет передача послов под Раздорами означала бы признание по факту установления там новой границы Войска Донского с османскими владениями (получалось, что граница с Турцией здесь пролегала бы по реке Сал). Казаки отказались выполнить требование и заявили, что передадут послов на старом разменном месте, под Азовом. В течение пяти суток бились казаки с турками и татарами, немало казаков пало геройской смертью. Убедившись в стойкости казаков, враги отступили от городка [16]. Осада закончилась 10 июня, когда Реджеб-ага с войском отошёл от Раздор. Войско передало послов турецкой стороне, как и прежде, под Азовом.

Возвращаясь к отсутствию культурного слоя казачьего периода на острове Поречном и в целом находок этого периода, трудно представить, чтобы эти достоверно произошедшие события на острове Поречном не оставили после себя следов, или эти следы были полностью смыты. Следы этих боёв неизбежно должны существовать и доныне: пули, ядра, оружие и т. п. не могут быть смыты, тем более что какие-то из них были заглублены в грунт.

Следует, конечно, сказать, что пушки не обязательно стреляли только железными ядрами. Для таких обстрелов был весьма эффективен каменный «дроб» (щебень), ещё эффективнее он при отражении массовых штурмов. Артиллерийский обстрел вёлся, вероятнее всего, и с судов.

В настоящее время правый берег Дона возле станицы Раздорской представляет собой оползневую зону, где восточные склоны холмов, расположенных параллельно берегу, являются оползневыми террасами и периодически «сползают» вниз, изменяя рельеф местности. Вероятно, ранее они были ближе к берегу и имели большую высоту. Сейчас наибольшая высота холмов на этом участке 84–91 м, на отдалении от берега до 115 м.

Как уже было сказано выше, в соответствии с «классической» версией городок (в местных топонимах «старый городок») располагался в юго-западной части острова Поречный. Расстояние от холма до предполагаемого места городка составляет около одного километра. В течение длительного времени на относительно небольшом месте обитало множество людей. Они должны были оставить следы своего пребывания – культурный слой этого периода. Однако до настоящего времени никто из исследователей этих мест культурный слой не обнаружил.

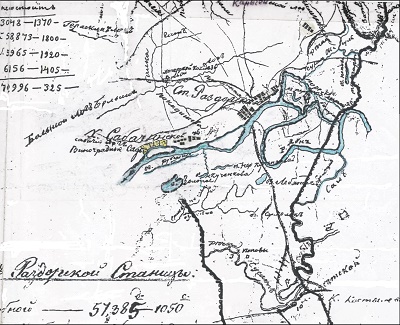

Существует и другая более поздняя версия расположения городка на другом острове, по соседству с Поречным. Этот остров (в настоящее время он не существует) на севере ограничивался руслом Дона (местные называют его Старым Доном, на картах XХ века это русло обозначают как Протока Татарина и Новый Дон), на юге остров ограничивался бывшим руслом реки Дон, изогнутым в крутую дугу. До 1917 г. это русло было основным, после катастрофического паводка, спрямившего в нескольких местах русла Дона и Сала, оно превратилось в пересыхающее староречье («старицу»). Сейчас его называют речка Кривая или ерик Кривой. Наиболее полно версия расположения Раздорского городка на бывшем острове описана В. В. Рогудеевым [12, с. 24–28]. Рассматривая межевую карту юрта Раздорской станицы (составлена не ранее 1822 г.; копия хранится в Раздорском этнографическом музее-заповеднике), В. В. Рогудеев отмечает: «К сожалению, на старом острове, как раз в его западной части сейчас расположены рыборазводные пруды. Наиболее вероятно, что при их сооружении были срыты остатки Раздорского городка. Досадно, что в 1950 году этой карты не было у З. А. Виткова, возможно он успел бы исследовать городок до сооружения прудов» [12, с. 28].

Фрагмент межевой карты «Проектированный юрт Раздорской станицы»

( «Историко-культурные и природные исследования на территории Раздорского этнографического музея-заповедника». Вып. 2. Новочеркасск. 2004. С. 26)

Лет пять назад мне рассказывали, что осенью 2010 года, когда воду из прудов слили, на дне одного из них обнаружили ядро большого диаметра (использовали металлоискатель). Извлекать его полностью не стали. Возможно, эта находка соответствует версии Рогудеева.

Расстояние до этих мест на острове от холмов на берегу составляет более 2 км.

Следует также иметь в виду, что существуют и другие карты, где остров Поречный не существует, но можно, при желании, выделить другой, гораздо более обширный остров. Так, к примеру, спецкарта западной части России Ф. Ф. Шуберта 1826 года. На этой карте правый рукав Северского Донца – Сухой Донец выглядит не в нынешнем его виде, как почти пересохшая река, а как полноводная, хотя местами не широкая, сравнимая с рекой Сал

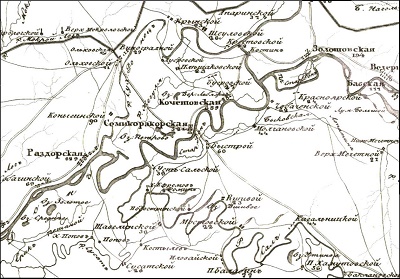

Фрагмент карты из топографического атласа России 1826 года генерал-лейтенанта Ф.Ф. Шуберта с обозначением казачьих поселений. Фото с сайта «Это место»

Многие водные объекты, обозначенные на этом пространстве на старых топографических картах, ныне уже не существуют. Множество озёр небольшой площади: Круглинькое, Долгонькое, Двойное, Гнилое, Песчаное, Иловатое, Камышеватое, Калиновское, Соломоново, Попово, Погондруево, Муружное, Мисюрино, Малолое Лебяжье, Сухие Вербы; большие и глубокие озёра: Петровское, Западное, Большое Лебяжье, Ерик Татарин, река Жегуля к настоящему времени исчезли – высохли и заросли кустами и деревьями, после зимы местами наполняются водой и выглядят как большие лужи. Таким образом, водоток на время составления этих карт был многократно больше. Если выделить территорию ограниченную реками Дон, Северский Донец и Сухой Донец, то можно получить остров с максимальными размерами около 19 км в длину и 16 км в ширину. Эти размеры довольно близки к указанным в «Выписке по войсковым челобитным…» за 1648 г. «а в длину де того острова будет верст на 20, а поперег на 15 верст» [9, стб. 794], т. е. примерно 21 и 16 км.

По правой стороне реки Дон на этом острове, на протяжении примерно 16 км находились городки Кочетовский, Семикаракорский и, возможно, где-то на западе Раздорский. В документах XVII в. их располагали на протяжении 17 вёрст (18 км).

На острове – множество водных объектов важных для тогдашнего образа жизни казаков. При впадении в Дон река Сухой Донец располагалась, по-видимому, гораздо ближе к подножию холмов, чем в настоящее время.

Любые соображения, предположения, версии и т. п. до тех пор, пока не будут подтверждены и доказаны объективными материалами и фактами, остаются лишь мнениями людей.

Мне случилось найти в разные годы и в разных местах три ядра возле станицы Раздорской. Два – на правом берегу, на перекате Среднепоречный. Из них одно – метрах в 50 ниже археологического раскопа Раздорское-1 в 1989 году. По поводу этого ядра В. В. Алейников сказал, что ядро это казачье, зажигательное, и могли им стрелять с острова, а поскольку ядро раскалённым попало в глину, то осталось запрессованным в ней.

Подъёмный материал казачьего периода возле ст-цы Раздорской. Фото С. Ф. Токаренко

Одно из ядер оказалось внутри окатанного комка глиняного грунта (на фото под № 1). Другое, точно такое же, было найдено в 2020 году в 300 м выше Раздорского-1 (на фото под № 2). Третье ядро большое (под № 3) найдено на острове в 2012 году в 1,2 км ниже северо-западного угла острова. Сейчас этот участок острова определяется как относящийся к периоду неолита-энеолита Ракушечный Яр-II [17]. Ядро было обнаружено на глубине 0,4 м. К этим находкам можно добавить наконечники копий, найденные на острове. Один из них найден недалеко от ядра. Внутри втулки этого наконечника остался обломок древка, покрытый ржавчиной (на фото под № 4). Второй наконечник найден вблизи юго-западного угла острова (на фото под № 5).

Очень хотелось бы связать эти находки с существованием городка и событиями в письменных источниках, но для этого нет оснований. Это обычные единичные находки. Такого рода материалы периодически встречаются на берегах Дона от Семикаракорска до Мелиховской и на старых грунтовых дорогах между станицами и хуторами.

Изучая подъёмный материал, следует иметь в виду ещё и «деятельность» людей с металлоискателями, бродивших в последние годы по острову и по-своему обследовавших обширные территории, в частности, его западный берег и противоположный ему – правый берег Дона. Эти люди (их называют чёрными археологами или чёрными поисковиками) обычно не информируют о своих находках, но и не скрывают их. Иногда их удаётся опросить. Найденные ими материалы предоставляют новую, иногда любопытную информацию.

Например, среди находок раннего казачьего периода у чёрных археологов обнаружены мелкая серебряная монета («чешуйка») периода царствования Михаила Фёдоровича, а на правом берегу – «чешуйка» Петра I. В 2005 году ими найдено скопление круглых свинцовых пуль на участке старой грунтовой дороги из станицы Раздорской в хутор Сусат, проходящей на этом участке рядом (в 20 м) от ерика Кривой, ранее это было русло реки Дон. Здесь, на участке свободном от растительности и доступном для исследования, выявлено около двадцати пуль, некоторые с вмятинами от удара.

Пули, найденные на участке старой грунтовой дороги. 2005 г. Фото С. Ф. Токаренко

Однако находки чёрных поисковиков тоже не добавляют аргументов в версию расположения городка на острове Поречном.

При этом необходимо отметить, что на острове Поречном (большей частью на северо-западном берегу) массово представлен подъёмный материал самых разных временных периодов и культур, начиная с неолита, энеолита и заканчивая поздним казачьим периодом со второй половины XVIII до конца XIX века. Но, при этом практически не встречаются материалы раннего казачьего периода XVI–XVII вв.

После осады 1643 года Раздоры сильно пострадали: когда в ноябре 1643 г. посольство И. Д. Милославского, возвращаясь из Турции, прибыло в городок, он представлял собой, по словам посла, «место скудное и разореное, многих кормов купить, добыть не уметь» [Цит. по: 4, с. 166].

Весной 1644 г. казаки восстанавливают Черкасский городок и принимают решение перенести свою столицу из Раздор в Черкасск. Казачий атаман Павел Фёдоров (Чесночихин) так описывает это событие: «…апреля в 24-й день … ходили на низ и городок на старых своих юртовых местах, на Черкаском острову, поставили и укрепили на-крепко, и наряд по местам поставили, чтоб реки впусте не покинуть и до Воронежа судовой рати турских воинских людей не пропустить. И из Роздорного городка они, атаманы и казаки, со всем войском в Черкаской городок поднялись» [9, стб. 462].

Время переноса станицы на крымскую сторону, на правый берег Дона, точно неизвестно, но, видимо, не ранее второй половины XVIII столетия.

Застройка низовых казачьих городков

Городки Нижнего Дона первыми принимали удар неприятеля. Для удержания врагов, стремящихся разорить их жилища, казаки вынуждены были укреплять свои поселения. Они создают простой и оригинальный тип казачьих крепостей, устраиваемый на островах Дона в условиях дефицита строительных материалов.

Основой казачьих укреплений конца XVI – начала XVII вв. являлся земляной вал по периметру городка, на возведение которого шла земля из рва, вырытого снаружи. На валу устанавливался в два ряда плетень (или же две параллельные стены из вертикально поставленных и заострённых вверх кольев). Пространство между рядами набивалось землёй и речным песком; снаружи стены обмазывались глиной. Во второй четверти XVII в. плетнёвые укрепления усиливались остроколом, представлявшим собой ряд вертикальных, вбитых в землю брёвен с заострёнными кверху концами.

Над выездными воротами и со стороны откуда ждали неприятеля обычно устанавливались башни-каланчи. На них находился казачий караул, наблюдавший за приближением неприятеля. Эти, на первый взгляд простые, укрепления были весьма эффективными при отражении неприятелей, приступавших к городкам «пешей и конной ратью». Взятие казачьих городков, омываемых водами Дона, было связано со многими опасностями и потерями для врага. Точную оценку состоянию городков на Дону в XVII в. даёт атаман Фрол Минаев в ответном письме крымскому хану, грозившему выжечь казачьи городки: «…а и сам ты Хан Мурат Гирей, с великою ратию и большим собранием прийдешь к нам зимним путем по льду: зачем тебе так далеко забиваться? Мы люди небогатые; стад конских и животинных у нас мало; городки наши не корыстны – оплетены плетнями, обвешанными терном, а добывать их надобно твердыми головами, на посечение которых, как тебе ведомо, у нас есть сильныя руки, острыя сабли и меткия пищали. Побереги здоровье: не ходи» [18]. Казаки выбирали для своих городков наиболее высокие места в донской пойме. В системе защиты укреплённых казачьих городков основные защитные функции чаще всего выполняли естественные преграды – река Дон, многочисленные речки, ерики и притоки, густые леса и заросли. Наличие надёжных водных преград, естественных или вырытых, было обязательным условием. Подтверждением тому описание в «Донских делах» 4 мая 1650 года: «…пришед на … место, на проливу пустую, учинил на том месте крепости большие, проливу вкось перекопал от воды до воды глубоким рвом, башни и караульные избы вкруг всево обозу учинил, … в приходных местах караул поставил, днем и ночью всяких мест… дозирал» [19, стб. 397]. Таким образом, выбрав тот или иной остров для своего города, казаки в зависимости от количества поселенцев отсекали рвом части острова, а затем приступали к укреплению городка.

В XVI и XVII вв. одним из наиболее важных принципов при выборе островов для застройки была их хотя бы частичная незатопляемость. В этом случае для самого городка выбиралось наиболее возвышенное место. Во время весенних половодий казачьи городки часто затоплялись водой. Вода, бывшая в летнее время союзницей казаков и укреплявшая их оборону, при половодье превращалась в их злейшего врага – «…бурные разливы весенних вод являлись иногда настолько губительными, что полностью сносили казачьи поселения, уносили домашний скарб» [5, с. 152]. Одним из способов борьбы со стихией становится появление казачьих построек на сваях или на высоком подклете. Сохранявшаяся постоянно военная угроза в XVI и XVII вв. ещё не позволяла казакам переносить свои жилища на правый, возвышенный берег Дона. Со временем строительство казачьих куреней на высоком подклете превратилось в устойчивую архитектурную традицию.

Вторым после водных преград защитным от неприятеля фактором была близость других городков, обеспечивающая коллективную оборону. Вблизи городков, временно, на зиму, останавливались прибывшие на Дон отдельные группы людей – станы – станицы, которые в случае нападения врага могли укрыться за укреплениями городка. Такие временные стоянки назывались зимовищами. Чаще всего они располагались или непосредственно у городка или в ближайшем лесу, который стал называться зимовой лукой или кошем, где они делали себе жилище. Простейшим, временным жилищем являлся шалаш (он также имел название «шиш»), сделанный из ветвей и хвороста и обложенный дёрном. Если остановка на зимовку была длительной, делалась землянка. Шалаш и землянка были различных размеров и строились из расчёта на всю группу людей. Так как по обычаю продукты свои они держали в одном месте – суме, отсюда и название, распространённое на Дону – односум.

Односумство состояло из группы людей около 20 человек, а число жителей станицы или городка определялось количеством односумств. Выбрав хорошее место для постоянного жительства, строили себе укрепление – городок, в центре которого ставилась одна становая или станичная изба для односумств. В станичной избе помещалось около четырёх односумств, т. е. 80 человек.

Исстари на Дону общий сбор жителей городка или станицы назывался кругом. Для разрешения вопросов или для выбора нового атамана все жители населённого пункта собирались в одном месте – на майдане, или в станичной избе, располагаясь кругом. Чтобы хорошо было видно говорившего, он выходил на середину круга. Станичная изба ещё носила также название «курень», а избранный старшим из живущих в ней – куренным атаманом. Наряду со словом курень в XVI–XVIII столетиях среди жителей Дона широко употреблялось слово «юрт», имеющее несколько смысловых значений – жильё, посёлок, земля, государство, жилища в городках, устраиваемые в холодный период. Последние представляли собой обыкновенные землянки, которые при необходимости оставлялись обитателями. Дворов не было, всё было связано с той тревожной жизнью, которую приходилось вести до XIX века. Из-за отсутствия двора никаких хозяйственных построек не было, баз для скота находился за городком, на высоком незатапливаемом месте – кряже, бугре.

Впоследствии места, где были сосредоточены хозяйственные дворы и временные сторожевые жилища, заселялись постоянными жителями и получили название «базки». Населённых пунктов, называемых Базки, на Дону много. Расположение станиц по берегам рек, связанное с их безопасностью, приводило к ограничению юртовых земель. Так, в XVII столетии длина юрт отмерялась вдоль берега, а ширина перпендикулярно реке равнялась дальности полёта ружейной пули. При массовом бегстве на Дон во второй половине XVII века расположенные на небольших островах городки не вмещали всех желающих. В «Донских делах» есть этому письменные свидетельства: «… А которые де в городок не вместились, и около де тех слобод рвы покопали…» [9, стб. 778]. Запись от 13 февраля 1649 г.: «… и пришед на Дон, против Черкаского города на пустом месте построились. А с приходу мы, холопи твои, Крымских и Озовских Татар ров копали, и вал взметали, и башню поставили …» [19, стб. 175–176].

Внутри самих же городков деревянная застройка становилась очень плотной, что способствовало частым пожарам, во время которых дотла выгорали городки. Яркое и подробное описание такого бедствия есть в «Челобитной Войска Донского, привезённой в Москву атаманом Киреем Матвеевым» 1687 года, декабря 25 дня: «Да в нынешнем году во 196 году… погорели мы всем войском без остатку и всем до конца разорилися: церковь божия и колокола и город и раскаты и ваше государское жалованье, снаряд, пушки большие и полковые и свинец – всё погорело, и пороховая казна поднялася и у торговых людей запасы и всякой борошен погорел, всем разорилися, пить-есть нечего, а неприятельские люди … близко, а нам оборонитца нечем, пушек, свинцу и пороху нет, и от того разорения многия люди разошлися и остров покинуть хотели, и надеючись на Господа Бога и на ваше великих государей милостивое разсмотрение и жалование, едва на острову удержалися и окопалися землёю, живём в великой тесноте и терпим всякую нужду и голод» [8, с. 331].

Казачьи поселения часто выжигались турками и татарами во время морских походов казаков в Турцию и Крым. Так в 1625 г. во время морского похода казаков в Турцию, под их городки «… приходили Азовские люди и пожгли казачьих 5 городков … и казаки дей избы опять ставили и плетень хотят около их плесть по-прежнему…» [20].

Лишь во второй половине XVII в. рубленые из дерева крепостные укрепления сменяют плетнёвые.

Турецкий писатель и путешественник Эвлия Челеби, побывавший на Дону в 1641 г. во время одного из набегов на казачьи городки и в 1666-м, проехавший по казачьим городкам в составе турецкой правительственной делегации, оставил в своей «Книге путешествий» их описание: «… Что касается крепостей на берегу реки Дон, то все они – сильные крепости из дерева <…> Это крепости следующие: Шива-керман, Хавалу-керман, Капуша-керман, Сунхов-керман, Карына-керман, Павлуша-керман, Василов-керман, Махал-керман, Исфини-керман, Капуса-керман<…> поселения же невелики, в них по одной – две церкви, торговые ряды, базары» [21, с. 179].

Некоторые исследователи считают описание этого путешественника действительными, другие полагают, что это выдумка Челеби. Определение названий, данных турецким путешественником казачьим городкам-крепостям, является делом весьма приблизительным. Можно только предположительно судить об их тождестве с существующими в то время городками.

Далее, в описании своего путешествия, Челеби характеризует увиденные им городки. Шива-керман – «… крепость эта расположена на северной стороне Дона. Эта сторона противоположная той, на которой расположена наша крепость Азов» [21, с. 180]. Парас-керман – «… крепость эта является весьма прочной деревянной крепостью. <…> Это крепкое сооружение четырёхугольной формы расположено на берегу Дона. Окружность его – целых три тысячи шагов. А внутри крепости находится тысяча домов, крытых тростником и камышом. Все её улицы вымощены [плитами, уложенными] в шахматном порядке. <…> Есть там и пять – шесть церквей, до пятидесяти лавок скорняков и один постоялый двор» [21, с. 181]. Токай-керман – «… это также деревянная крепость на берегу Дона, прочная вследствие своей шестиугольной формы. <…> Протекает Дон, а на суше стоят сто штук кораблей – русских чаек. <…> Крепость же маленькая, в ней расположено до пятидесяти крытых тростником и камышом злополучных жилищ. Имеется гарнизон, в котором до трехсот служилых людей. Снаружи крепости, опять-таки на берегу Дона, расположен город, в котором три тысячи домов, семь церквей и до трехсот лавок. Из-за жестокой зимы здесь также нет виноградников и садов, а лесов и окруженных плетнями огородов очень много» [21, с. 184]. Мужикров-керман – «…эта четырехугольная крепость тоже расположена на берегу Дона» [21, с. 184]. Исчит-керман – «…это также неприступная деревянная крепость на берегу Дона. Гетман ее стоит во главе семитысячного войска. Каждое здание внутри этой крепости в хорошем состоянии и разукрашено» [21, с. 185]. Жапуха-керман – «… это также большая крепость на северной стороне Дона. <…> Крепость опять-таки деревянная, но во внутренней крепости есть прочные кирпичные строения. <…> Однако есть и до десяти тысяч новых домов, крытых тростником и камышом, и сорок церквей. Его торговые ряды и базар очень красочны» [21, с. 189–190]. Сараиш-керман – «…я увидел очень благоустроенный портовый город. Эта прочная крепость из бревен опять-таки расположена на берегу Дона» [21, с. 190]. Помахай-керман – «… Это также деревянная четырёхугольная крепость на берегу Дона» [21, с. 191].

В. Н. Королёв пишет: «Если считать путешествие Эвлии Челеби по Дону в 1667 г. реальным, то можно предположить, что упомянутый турецким автором городок Худа являлся Раздорами<…>городок Тапардок являлся Семикаракорами» [4, с. 166, 174].

Конфигурация укреплённых казачьих городков повторяла контуры острова или представляла правильный четырёхугольник или шестиугольник. Из-за пожаров и наводнений деревянные строения в казачьих городках, существовавших в XVI–XVII вв., часто перестраивались.

При новой постройке использовались как традиционные, привычные, формы и методы строительства, так и новые, почерпнутые там, где часто приходилось бывать казакам – в Крыму, в Украине и на Кавказе. Возможность деревянного строительства зависела от наличия леса и мастеров. Большое влияние на формирование внешнего облика казачьих городков в XVI–XVII вв. оказали выходцы из Запорожья и России. Придя в Дикое поле и став казаками, за своими плечами они имели уже большой опыт строительства и славу умельцев. Они старались воспроизвести то, что когда-то уже строили. На затапливаемых островах жилища строились из дерева на сваях или подклетях. Ввиду недолговечности дерева, сваи и подклети впоследствии были заменены каменной конструкцией, применялся ракушечник или песчаник, привезённый из ближайших мест. Землянки в таких местах использовались, в основном, осенью и зимою, в летнее же время только после спадов воды. В качестве кровельного материала применяли камыш, чакан, тёс, солому.

В начале XVIII в. с уходом неприятеля и перемещением границ России на юго-запад изменился и облик жизни казаков. Уже не было необходимости жить в экстремальных условиях на островах и бороться с постоянными наводнениями. Казачьи городки в своём большинстве перемещаются на более возвышенный берег Дона, создавая населённые пункты называемые станицами, в них появляются распланированные улицы. Исключение составляет лишь Черкасский – нынешняя станица Старочеркасская, оставшаяся на прежнем месте.

С XVIII в. укрепления рядовых казачьих городков Манычского, Багаевского, Мелиховского, Бесергеневского, Раздорского, Семикаракорского, Золотовского, Кочетовского, Бабского приходят в упадок в связи с перемещением границ на юг и в дальнейшем не восстанавливаются. Городки перемещаются на более высокие места и застраиваются в традициях XVIII и последующих веков.

Следует отметить, что местоположение казачьих городков Багаевского, Манычского, Бесергеневского, Семикаракорского в основном совпадает с топонимами «Старое городище», «Старый городок», «Старая станица» на этой местности.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Сахаров П. П. Происхождение вольного донского казачества и первые службы донцов России. Новочеркасск : Частная дон. тип., 1914. 41 с., 1 л. карт.

- Пронштейн А. П. Земля Донская в XVIII веке. Ростов н/Д. : Изд-во Рост. гос. ун-та, 1961. 374 с.

- Мининков Н. А. Донское казачество в эпоху позднего средневековья (до 1671 г.). Ростов н/Д. : Изд-во Рост. ун-та, 1998. 510 с.

- Королёв В. Н. Донские казачьи городки. Ростов н/Д. : Дончак. 2007.

- Витков З. А. К вопросу о местоположении нижнедонских казачьих городков //Учёные записки / Мурманский гос. педагогический ин-т. Т. 2. Серия историко-филологическая. Вып. 2. Мурманск. 1958. С. 151–179.

- Бойко Н. С. По следам первых экспедиций исследования заселения Нижнего Дона в период формирования казачества (первой половины XIX и середины XX веков) // Пятнадцатые Константиновские краеведческие чтения им. А. Кошманова. 2022. Ростов н/Д. : Альтаир. 2023. С. 19–35.

- Цит. по: Савельев Е. П. Древняя история казачества. Изд. 3-е, доработанное. М. : Вече. 2010. С. 223.

- Цит. по: Сухоруков В. Д. Историческое описание земли Войска Донского. Изд. 2-е Областного войска донского статистического комитета. Новочеркасск : Частная донская типография,1903.

- Донские дела. Кн. 3. СПб., 1909. (Русская историческая библиотека. Т. XXVI).

- Походные и путевые журналы императора Петра I-го. Походный журнал 1695 г. СПб., 1853. С. 18.

- Крюйс К. Розыскания о Доне, Азовском море, Воронеже и Азове, (с некоторыми сведениями о козаках) учиненные по повелению Петра Великого вице-адмиралом К. Крюйсом в 1699 году и поднесенные царевичу Алексею Петровичу // Отечественные записки. 1824. № 54. Ч. 20. URL : drevlit.ru Библиотека древних рукописей : сайт (дата обращения 17.02.2024).

- Рогудеев В. В. К вопросу о местонахождении Раздорского городка и вероятных «корнях» казачьего жилища // Историко-культурные и природные исследования на территории Раздорского этнографического музея-заповедника : сб. статей. Вып. 2. Новочеркасск, 2004. С. 24–34.

- Смоляк А. Р. Исследование памятников археологии на острове Поречном в 1992–97 гг. // История и культура народов степного Предкавказья и Северного Кавказа : Проблемы межэтнических отношений. Ростов н/Д. : Рост. гос. консерватория, 1999. С. 48–53.

- Токаренко. С. Ф. Находки Семикаракорского городка (2020–2021 гг.) // Донской временник. Вып. 30. Ростов н/Д., 2021. С. 120–124.

- Сулин И. М. Краткое описание станиц Области войска Донского // Донские епархиальные ведомости. Отдел официальный. 1890. 15 окт. (№ 20). С. 792.

- Донские дела. Кн. 2. СПб., 1906. Стб. 461–464. (Русская историческая библиотека. Т. XХIV).

- Файферт А. В. Сборы на местонахождении Ракушечный Яр II // Археологические записки. Вып. 10. Ростов н/Д., 2019. С. 230–236.

- Цит. по: Висковатов А. В. Флор Минаев, донской войсковой атаман. // Журнал для чтения воспитанникам военно-учебных заведений. 1846. Т. 63, № 251. СПб. : В типографии военно-учебных заведений, 1846. С. 274. В названии статьи в журнале опечатка. Правильно так: «Фрол Минаев….». – С. Т.

- Донские дела. Кн. 4. СПб., 1913. (Русская историческая библиотека. Т. XXIХ).

- Донские дела. Кн. 1. СПб., 1898. Стб. 235. (Русская историческая библиотека. Т. XVIII).

- Челеби Э. Книга путешествий : (Извлечения из сочинения турецкого путешественника XVI века). Перевод и комментарии /Институт востоковедения. Вып. 2 : Земли Северного Кавказа, Поволжья и Подонья. М. 1979.

|